A veces, la ficción puede ayudar a cambiar la opinión pública más que el ensayo. La novela que escribió Upton Sinclair en 1906, La jungla, fue lo que consiguió concienciar a la gente sobre los peligros de la fabricación de salchichas y la industria carnicera en general. Otro ejemplo, si se me permite la vanidad, es mi novela de 1977, Coma, que abrió los ojos de los lectores al lado turbio de la profesión médica después de años de tratamiento cariñoso y engañoso de los médicos y los hospitales en novelas, películas y series de televisión. Hoy existe una necesidad acuciante de una nueva novela con ese grado de conciencia social para sacudir a un público autocomplaciente y hacerle ver el alto riesgo que existe de una pandemia grave e inminente. Y no me refiero a la cacareada gripe A. Aunque los medios de todo el mundo se han obsesionado, razonablemente, con esta enfermedad de rápida difusión, a mí me preocupa la siguiente crisis, mucho más letal y mucho más catastrófica, una crisis de las que la gente cree que no pueden ocurrir a estas alturas de la historia. Si yo fuera el autor, esa novela que tan urgentemente necesitamos se llamaría Peste.

A veces, la ficción puede ayudar a cambiar la opinión pública más que el ensayo. La novela que escribió Upton Sinclair en 1906, La jungla, fue lo que consiguió concienciar a la gente sobre los peligros de la fabricación de salchichas y la industria carnicera en general. Otro ejemplo, si se me permite la vanidad, es mi novela de 1977, Coma, que abrió los ojos de los lectores al lado turbio de la profesión médica después de años de tratamiento cariñoso y engañoso de los médicos y los hospitales en novelas, películas y series de televisión. Hoy existe una necesidad acuciante de una nueva novela con ese grado de conciencia social para sacudir a un público autocomplaciente y hacerle ver el alto riesgo que existe de una pandemia grave e inminente. Y no me refiero a la cacareada gripe A. Aunque los medios de todo el mundo se han obsesionado, razonablemente, con esta enfermedad de rápida difusión, a mí me preocupa la siguiente crisis, mucho más letal y mucho más catastrófica, una crisis de las que la gente cree que no pueden ocurrir a estas alturas de la historia. Si yo fuera el autor, esa novela que tan urgentemente necesitamos se llamaría Peste.

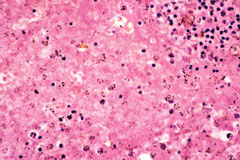

Todo el mundo conoce la palabra “peste”, y sabe que significa un brote repentino de una enfermedad virulenta. Pero también tiene una connotación muy corrien-te y específica: es sinónimo de la muerte negra, la pandemia causada por la bacteria Yersinia pestis, que barrió Europa (y gran parte del resto del mundo) entre 1348 y 1350. Al ver ese acontecimiento trascendental e incluso malthusiano desde la perspectiva de casi siete siglos después, estremece contemplar el espanto, el dolor insoportable y el terror que debieron de sufrir sus víctimas. Conociendo el dolor que provoca una verruga diminuta, es casi imposible imaginar cómo debía de ser estar mortalmente enfermo, con la mayoría de los ganglios linfáticos hinchados hasta hacerse visibles, unos bultos ennegrecidos con el interior necrosado y licuado, y todo eso sin analgésicos y, por supuesto, sin antibióticos.

Y el horror de la muerte negra no se limitó al dolor físico individual. Dada la velocidad a la que la enfermedad se extendió por las ciudades, debió de provocar una ansiedad y un pánico sin precedentes a medida que la epidemia dejaba cadáveres putrefactos e infectados, amontonados en las calles. La sociedad urbana fue incapaz de sobreponerse y, en muchos lugares, se derrumbó debido al número de víctimas (algunas ciudades perdieron al 90% de sus residentes). Al caos contribuyó la guerra entre dos de las potencias más importantes de la época –Inglaterra y Francia–, que se desarrolló de forma intermitente a partir de 1337. El comercio se estancó, sobre todo el de alimentos, y eso engendró una hambruna. Y tal vez lo más cruel de todo fue que se buscó un chivo expiatorio en las minorías y estallaron paroxismos de asesinatos en masa. En conjunto, la muerte negra debió de ser un infierno en la tierra, sobre todo porque nadie –ni los médicos ni los sacerdotes ni los científicos de la época– tenía ni la menor idea de qué causaba la catástrofe, cómo se difundía o cómo podía tratarse.

Con estas connotaciones, un thriller médico titulado Peste captaría la atención de la gente, sobre todo porque no sería una novela histórica que pudiera desecharse con un “bueno, pero eso era antes; ahora es distinto”. Por el contrario, sería la novela de un espantoso hecho contemporáneo: una nueva muerte negra. Desde luego, esta peste no sería una nueva visita de Y. pestis; no veremos bulbos negros ni dolores insufribles. Pero la muerte es la muerte, y en la peste de la que hablo habrá mucha, posiblemente equiparable a la de la muerte negra, aunque mucho más rápida. Si ocurre eso, habrá tal caos social en todo el mundo que resulta difícil imaginarlo. Y no se trata de una novela fantasiosa. A pesar de todo lo que sabemos de biología y de los mágicos poderes de la medicina moderna, con su vasta farmacopea y su variedad de aparatos sofisticados, esta nueva peste es muy posible. Lo digo no sólo como autor de thrillers médicos, sino como profesional con cuatro décadas de experiencia en cirugía, enfermedades infecciosas y medicina de urgencia.

Antes de revelar el agente infeccioso de esta supuesta nueva peste, me gustaría remitir al lector a mi libro número 17, Contagio (1995). Era una advertencia sobre los peligros del terrorismo biológico, la historia de un técnico en microbiología empeñado en iniciar una epidemia, pero que tiene que aprender sobre la marcha, por así decirlo, la importancia fundamental de la virulencia y la transmisibilidad. Empieza con Y. pestis, pero la peste que pretende extender se desvanece de forma rápida con sólo unas cuantas víctimas porque no cuenta con los vehículos necesarios para la difusión, las ratas y sus pulgas correspondientes. Sin desanimarse, acaba comprendiendo que, para que haya una epidemia aterradora, necesita tres cosas: la existencia de un depósito autónomo (un animal que sea portador asintomático), fácil transmisión entre seres humanos y gran virulencia. Al final del libro ha encontrado su agente: la subespecie H1N1 de la influenza A que causó la gripe española de 1918-1919, y que obtiene de exhumar en Alaska el cadáver congelado de una víctima de aquella horrible pandemia.

La gripe A es perfecta no sólo como villano de Contagio sino como agente infeccioso en el libro del que hablamos, Peste. Cuenta con un depósito normal en los intestinos de las aves, se transmite a través de aerosoles (el método más fácil y eficaz de transmisión) y puede ser asombrosamente virulenta. Según algunos cálculos, la gripe española causó tantas víctimas como la muerte negra. Algunas anécdotas de la época de la primera describen a personas asintomáticas que se subían al metro en Brooklyn y estaban muertas al llegar a Manhattan. Una muerte así no es la tortura de la peste bubónica, pero de todas formas es impresionante por su rapidez. Con los conocimientos médicos de hoy, se explicaría como una tormenta de citocinas, en la que el sistema inmune de un individuo reacciona contra el virus invasor con tal ferocidad y tanta inflamación en los pulmones que la víctima muere porque se ahoga con sus propias secreciones.

¡Qué plaga! Por qué no desaparece la ‘muerte negra’

Para ser un organismo microscópico, Yersinia pestis ha dejado una huella desmesurada en la historia. Ha matado a unos doscientos millones de seres humanos desde su primera aparición, además de provocar trastornos políticos, económicos, sociales y culturales. Este coste de muerte y destrucción ha hecho que a la enfermedad resultante de esta bacteria se la conozca como “la peste”. Y, aunque no hay duda de que tiene un largo pasado, este diminuto asesino tiene por delante un gran futuro. La peste no ha desaparecido nunca, pero de pronto parece que vuelve. En los últimos años, las autoridades sanitarias mundiales han dicho de forma discreta que es una enfermedad que está “reapareciendo”, y que hoy en día infecta a 2.000 personas al año y mata a unas 200. Este verano, el Gobierno chino llegó a poner en cuarentena a todo un pueblo tras un brote de peste neumónica que acabó matando a tres personas e infectando a otras nueve. Y los expertos temen que la próxima fase de la enfermedad sea muy peligrosa, alimentada por viejos fenómenos, como que los seres humanos traten de utilizarla para combatir a sus enemigos, y por otros nuevos, como el cambio climático. La peste no ha desaparecido nunca, pero de pronto parece que vuelve. En los últimos años, las autoridades sanitarias mundiales han dicho de forma discreta que es una enfermedad que está “reapareciendo”, y que hoy en día infecta a 2.000 personas al año y mata a unas 200. Este verano, el Gobierno chino llegó a poner en cuarentena a todo un pueblo tras un brote de peste neumónica que acabó matando a tres personas e infectando a otras nueve. Y los expertos temen que la próxima fase de la enfermedad sea muy peligrosa, alimentada por viejos fenómenos, como que los seres humanos traten de utilizarla para combatir a sus enemigos, y por otros nuevos, como el cambio climático. |

Bienvenidos a la siguiente generación de la peste. Para la mayoría de la gente, significa la muerte negra, que comenzó en el siglo xiv y eliminó entre un cuarto y un tercio de la población de Europa, entre 15 y 25 millones de personas. Ésa es la pandemia más conocida, pero no la primera. Ese honor le corresponde a un brote que se originó en el siglo vi en el norte de África y acabó con la vida de nada menos que 100 millones de personas. Y tampoco fue la última. La peste se extendió en el siglo xix por China e India, donde mató a unos doce millones, y luego a Estados Unidos en 1900.

Entre una gran pandemia y otra, la peste nunca se ha ido. Se limita a retirarse hasta que las condiciones son favorables a otro brote. “Sería casi imposible de erradicar”, dice Ken Gage, jefe de la rama de enfermedades transmitidas por pulgas en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. “Está depositada en los roedores, y muy extendida”. Es cierto. La bacteria Y. pestis es endémica en muchas poblaciones de ratas, ratones, ardillas, marmotas, gerbos y otros roedores. Las pulgas que se alimentan de esos animales infectados pueden transmitir la enfermedad a los seres humanos. Los desafortunados destinatarios suelen experimentar síntomas parecidos a los de la gripe, y la muerte suele ser lenta y espantosa. Las tres variantes de la enfermedad –peste bubónica, neumónica y septicémica– pueden curarse con antibióticos, siempre que se descubran pronto. En caso contrario, el pronóstico es malo, y la tasa de mortalidad es del 50% al 100%.

Hoy en día, es endémica entre los roedores del suroeste de Estados Unidos. También suelen aparecer brotes aislados en el este y el sur de África, Vietnam, Birmania, China, Mongolia, Rusia y Asia central. Además, existen indicios inquietantes de que la enfermedad está evolucionando hacia formas más peligrosas: los científicos han descubierto hace poco una cepa resistente a los fármacos en Madagascar.

Existe una conjunción perfecta de factores –aumento de población, urbanización, deforestación, cambio del uso de las tierras, migraciones y una mayor facilidad de los viajes y el comercio– que está contribuyendo a la reaparición de la peste. También influye, piensan los científicos, el cambio climático. Durante la muerte negra, el clima era más cálido y más húmedo de lo habitual, una situación “muy favorable”, dice Nils Stenseth, biólogo y experto. Las investigaciones de Stenseth en Kazajistán han demostrado que, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura primaveral, hay nada menos que un 60% de aumento de la peste entre los gerbos que albergan la Y. pestis. Si la primavera llega antes y las precipitaciones aumentan, el patógeno sale beneficiado, y eso es muy preocupante porque se prevé que el cambio climático tenga esos efectos en muchas partes del mundo.

Al mismo tiempo, el cambio climático podría alterar por completo la distribución mundial de la peste, lo cual querría decir que el pasado no sería la mejor guía para predecir el futuro. Algunas regiones quizá se vuelvan demasiado cálidas y secas para las pulgas que transmiten la enfermedad, y entonces la peste desaparecerá de allí para aparecer en áreas nuevas más hospitalarias. Pero existen amenazas todavía más directas que el cambio climático que podrían suponer su posible resurrección a lo grande, como el bioterrorismo. La guerra con la peste como arma es casi tan vieja como la propia peste. En el siglo xiv, los tártaros catapultaron cuerpos llenos de la enfermedad a una ciudad controlada por sus enemigos italianos. Los rusos emplearon una táctica similar cuando luchaban contra los suecos cuatro siglos más tarde. Y durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que los japoneses arrojaban pulgas infectadas desde aviones sobre territorio chino. Los bioterroristas modernos actuarían de forma más elaborada: podrían encerrar la bacteria en gotas de líquido que luego pulverizarían en el aire (durante la guerra fría, tanto EE UU como la URSS desarrollaron técnicas para transmitir la peste en aerosol). En 1970, la OMS calculó que la pulverización de 50 kilos de peste en aerosol sobre una ciudad de 5 millones de habitantes podría causar 150.000 infecciones y 36.000 muertes. Y eso, sin contar con las alteraciones genéticas del patógeno, que lo harían resistente a los antibióticos o le permitirían vivir más fuera del organismo huésped, por lo que podría transmitirse a través del aire. Por motivos evidentes, la información sobre si determinados grupos terroristas o Estados sin escrúpulos están trabajando para convertir la peste en un arma es escasa o inexistente. Pero los expertos están convencidos de que es un agente bioterrorista muy atractivo y aconsejan estar preparados.

Yo adquirí gran respeto personal por la gripe cuando, a los 17 años, contraje la subespecie asiática, H2N2, durante la pandemia de gripe de 1957, junto con casi todas las demás personas de mi instituto. Sufrí una enfermedad desagradable que me dejó para siempre un respeto considerable por un término que suena muy benigno, “malestar general”. Ese respeto por la gripe se reforzó aún más con la epidemia de la gripe de Hong Kong en 1968, causada por el H3N2. En aquella época, estaba haciendo mi residencia como cirujano, y me encontré en la unidad de cuidados intensivos con pacientes muy graves que luchaban para respirar. Por ello, cuando en 2006 apareció en el sureste asiático una nueva subespecie muy virulenta de influenza, designada como la gripe aviar H5N1, y empezó a extenderse por el mundo de manera muy rápida, me sentí obligado a hacer algo por mí y por mi familia. A pesar de que esa subespecie era poco transmisible entre seres humanos, pertreché mi cabaña de esquí de Tamiflu, antibióticos, ibuprofeno y máscaras N95. No podía dejar de pensar en la huida de Isaac Newton al campo para salir de un Londres lleno de peste en 1665.

Todo esto suscita una pregunta: ¿podría volver a ocurrir una pandemia de gripe tan grave como la de 1918? En nuestro estado actual de autocomplacencia y falta de preparación, tengo que decir que por supuesto que sí, y por eso sigo teniendo bien provista la cabaña de esquí.

En realidad, un brote de ese tipo podría ser peor que la gripe española, incluso con los fármacos antivirales de los que ahora disponemos, los antibióticos que existen contra las infecciones secundarias y el equipamiento tan moderno de las unidades de cuidados intensivos. Porque, aunque la ciencia médica ha aprendido mucho sobre los virus en general y la gripe en particular desde la época de la Primera Guerra Mundial, nos queda mucho por hacer. Lo que sí sabemos es que los virus son parásitos típicos y muy evolucionados. Para reproducirse, se introducen de forma subrepticia y se apoderan de la maquinaria biomolecular de otras formas de vida, como bacterias o células de mamíferos, porque ellos no la tienen. El problema, por supuesto, es que la entidad invadida suele morir en el proceso; para nosotros, los humanos, un ataque del virus de la gripe significa que las células que protegen nuestras vías respiratorias empiezan a morir, como si se las hubiera escogido de forma selectiva. La gripe es, ante todo, una enfermedad respiratoria.

El hecho de que los virus como el de la influenza hagan su trabajo dentro de las células es lo que hace que tratarlos sea mucho más difícil que tratar enfermedades bacterianas, como la peste bubónica, que lleva a cabo su labor fuera de ellas. En ciertos aspectos, la situación es semejante a las dificultades de abordar el cáncer, porque matar las células infectadas puede poner en peligro a las células normales. La medicina moderna tiene algunos antivirales en su arsenal, pero los virus, astutos y muy evolucionados, ofrecen resistencia con gran rapidez. Al final, la mejor forma de tratar la gripe es prevenirla.

Y con todo esto volvemos a Peste, el libro. No hay duda de que, a la hora de hablar del argumento, los acontecimientos actuales están haciéndole un favor. Ahora que comienza la estación de la gripe en el hemisferio Norte, se ha informado mucho sobre la pandemia actual de gripe porcina o H1N1, de forma justificada, porque el organismo se ha extendido por todo el mundo en unos cuantos meses. Pero, por muy impresionante que sea su capacidad de transmisión entre seres humanos, esta cepa no puede ser la influenza A de nuestra novela. No es lo bastante virulenta. Aunque el virus ha matado a algunas personas, incluso a gente en principio sana, en general causa una enfermedad relativamente suave, quizá incluso más que la gripe estacional, que también mata a bastante gente.

Sin embargo, no ocurre así con otra subespecie de gripe que apareció en 2006 y está extendiéndose lentamente desde el sureste asiático, sobre todo en su depósito normal, que son las aves acuáticas. Es la subespecie llamada HPAI A (H5N1), que en inglés quiere decir “influenza A aviar muy patogénica del subtipo H5N1”, o gripe aviar, para resumir. Por suerte, tiene muy baja capacidad de transmisión, con lo que compensa su capacidad letal, que es tremenda. Un porcentaje aterrador –aproximadamente el 60%– de los seres humanos que han tenido la desgracia de contraer la enfermedad durante los tres últimos años murió de forma fulminante.

No hace falta ser un científico nuclear para comprender el problema. ¿Hay alguna posibilidad de que estas dos subespecies entren en contacto y se ayuden una a otra? La respuesta es sí, sin ninguna duda, y ése es un motivo de preocupación, porque una de las características más inquietantes de la gripe A es su capacidad de recombinar sus 11 genes, que están dispuestos en sus ocho trozos de ácido ribonucleico (ARN). Esto produce lo que se denomina un cambio genético. En otras palabras, la transferencia de genes enteros o combinaciones de genes y, por consiguiente, de características. Éste será un elemento clave en nuestra trama.

La historia de Peste podría comenzar con un campesino en la provincia china de Guangdong –llamémosle Wang Lung–, que lleva sus productos a Hong Kong a principios de septiembre de 2009, cuando sabemos que el H1N1 está ya campando por sus respetos (el pasado mes de septiembre, la ciudad informó de 514 nuevos casos de la enfermedad en un periodo de 24 horas). Hagamos que Wang se dedique a alguna actividad social después de acabar el trabajo. Durante esa actividad inhala H1N1 pulverizado y contrae la enfermedad. De vuelta en su casa, todavía bastante asintomático, pero muy contagioso, da de comer con la mano al pato que tiene como mascota, que ya alberga el H5N1. El pato añade H1N1 a su intestino y luego vuelve a su jaula, que está colgada sobre la piara de cerdos de Wang. Es una colocación frecuente en Asia, no sólo para ahorrar espacio, sino para sacar el máximo aprovechamiento calórico de la comida del pato, mezclando sus excrementos con los de los cerdos.

Para el virus de influenza A, las cosas no pueden ser mejores: los cerdos son su caldo de cultivo favorito. El H5N1 aviar y el H1N1 porcino, adaptado al ser humano, pueden entrar de forma simultánea en las células del cerdo gracias a la existencia de receptores epiteliales separados en esas células. Y, por supuesto, eso es lo que ocurre en Peste, con lo que los dos virus tienen la oportunidad de recombinarse uno con otro. Durante los millones o miles de millones de reproducciones del virus dentro de los cerdos, o bien el H5N1 da su virulencia al H1N1, o bien el H1N1 da su capacidad de transmisión al H5N1. En cualquier caso, surge una subespecie que ha cambiado genéticamente, y el mundo entero se enfrenta a algo parecido a lo que afrontó Europa en 1346, cuando la primera rata infectada con Y. pestis saltó de un barco en Crimea.

Al llegar a ese punto, el relato avanza con rapidez a medida que el nuevo agente mortal se extiende por el mundo y se ríe de todos los intentos en vano para detenerlo o contenerlo. Los gobiernos y los individuos harán cosas desesperadas, algunas racionales y otras no tanto, como desplegar ejércitos para cerrar fronteras o utilizar armas de fuego para mantener alejados a extraños posiblemente infectados. Los hospitales se verán al principio desbordados y más tarde obligados a cerrar sus puertas. Para evitar el contacto personal, la gente se atrincherará en su hogar, con lo que las oficinas del gobierno, las escuelas y las empresas cerrarán. Muchas autoridades públicas tendrán que aislarse de una población enferma y refugiarse en lugares secretos, y eso alimentará aún más el pánico general. Habrá que recurrir cada vez más a fuerzas antidisturbios con trajes de protección biológica (si es que hay suficientes), para hacer frente a oleadas de civiles enfermos, asustados e impotentes, desesperados por conseguir comida, agua y medicinas. No sólo pasará en Estados fallidos como Somalia y Yemen, sino también en países prósperos como Francia y Estados Unidos.

Pero no servirá de nada, y las consecuencias serán terribles. Los viajes normales y el comercio se reducirán hasta casi desaparecer en algunas zonas. A algunos países situados en islas les irá mejor que a los continentes, pero, en el mejor de los casos, será una situación temporal. La distribución de alimentos se interrumpirá y en algunas partes del mundo surgirán hambrunas. Los servicios de todo tipo se vendrán abajo, incluida la protección policial, y las bandas de delincuentes y los profesionales del mercado negro se materializarán en una especie de salvaje Oeste como Darfur. Veremos lo peor de la humanidad. Los vecinos se pelearán entre sí por unos recursos escasos o por miedo y rencor. Saldrán a la superficie viejos prejuicios, en la medida en que se culpe a los grupos minoritarios –ya sean judíos, negros, chiíes, hispanos, gays u otros– de llevar la peste a unas comunidades sanas. Las tensiones históricas entre viejos rivales –paquistaníes e indios, iraquíes e iraníes– estallarán en nuevas guerras. El fanatismo, especialmente el de tipo apocalíptico relacionado con las grandes religiones, correrá a sus anchas. La peste será un holocausto infeccioso de dimensiones mundiales.

Ahora bien, el lector astuto se habrá dado cuenta a estas alturas de que esta historia tiene un ligero problema: el final. Una buena novela con moraleja, como cualquier novela, no necesita más que tres cosas: un buen comienzo que atraiga al lector, un buen desarrollo que le mantenga interesado y un buen final. Y, para una novela con moraleja, un buen final es el que, después de que los lectores se hayan muerto de miedo con el comienzo y el desarrollo, les tranquiliza y les asegura que no van a ser víctimas de una catástrofe como ésa, siempre, claro está, que se tomen ciertas medidas apropiadas.

Por desgracia, en la muy probable plaga de gripe A que se avecina, no veo la posibilidad de ningún final tranquilizador. Desde luego no va a haber una conclusión tipo Hollywood, como la aparición repentina de una atractiva pareja que estaba trabajando en secreto en un laboratorio aislado, estudiando virus y elaborando una cura mientras el resto del mundo se divertía con un falso sentimiento de seguridad. No habrá un Dustin Hoffman que aparezca para salvar la situación, como hacía en la adaptación cinematográfica de mi novela Estallido. Lo que veo es a esta muerte negra moderna, que es lo que podría muy bien ser el H5N1/H1N1 de 2009, extendiéndose sin problemas por todo el mundo y siendo la Parca para muchísima gente, para luego disminuir y desvanecerse por sí sola, como ocurrió con la muerte negra histórica y con la verdadera gripe española.

Quizá la respuesta sea hacer de Peste una novela tan larga como Guerra y paz, para que el lector agradezca cualquier final. Pero, aparte de bromas, me gustaría que fuera un súper best seller, que vendiera más que Dan Brown, James Patterson y las novelas de vampiros, porque tal vez el éxito de esa novela y, peor aún, su verosimilitud, serían lo único que aterraría a la gente y, por tanto, podría sacarla de su tranquilidad a propósito de la gripe A, una tranquilidad aún peor por culpa de las falsas alarmas, como el episodio de gripe porcina de 1976 en Fort Dix y la gripe aviar de 2006. Ambas desaparecieron sin convertirse en pandemias, pero los periodistas, después de decir sin parar que “el cielo se está cayendo”, no escribieron explicaciones de por qué, aunque las pandemias no se hubieran hecho realidad, sí habían sido amenazas muy reales.

Esa autocomplacencia puede ser peligrosa, y es lo que ocurre con la gripe A. Lo que el mundo necesita –y, si se tiene en cuenta la actual pandemia de H1N1, debería tener ya– es un plan para aumentar de forma rápida su capacidad de fabricar vacunas contra la gripe A, de modo que en cualquier momento sea posible incrementar la producción para cubrir las necesidades que pueda representar de pronto la aparición de una nueva subespecie verdaderamente peligrosa como el hipotético asesino H5N1/H1N1 de nuestra novela. Es una tarea tanto para los gobiernos de los países desarrollados como para aquellos en vías de desarrollo, porque ésta es un amenaza planetaria. Aunque las vacunas son una tecnología del siglo xx, siguen siendo las armas más poderosas que tenemos para la amenaza de la influenza A en el siglo xxi. Eso no quiere decir que no haya también que estimular y subvencionar la investigación básica sobre los virus. Cuanto más sepamos sobre estas entidades misteriosas, mejor, porque seguramente habrá en el futuro antivirales de molécula pequeña más eficaces y elementos biológicos antivirales, que quizá den incluso mejores resultados a largo plazo.

Ahora que he escrito este artículo y he conseguido volver a aterrorizarme a mí mismo, me conviene hacer dos cosas. Una es dirigirme a mi cabaña de esquí y asegurarme de que está bien provista, porque quizá me haga falta pronto, y otra es empezar a escribir Peste. No hay mucho tiempo. Como todas las demás personas en el mundo, mi familia y yo vamos a necesitar una vacuna eficaz y rápida cuando la gripe A se organice y combine la capacidad de transmisión con la virulencia.