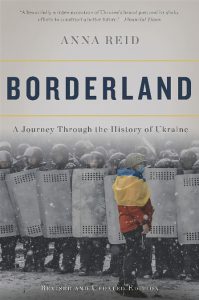

El libro Borderland de la periodista Anna Reid, publicado en 1997, muestra que buena parte de las causas -geopolíticas y étnicas- de la actual crisis ucraniana ya llevaban tiempo incubándose en el país.

Borderland, A Journey Through the History of Ukraine

Anna Reid

Basic Books, 2015 (reedición)

El valor de un libro periodístico puede comprobarse si, al cabo de 20 o 30 años, todavía tiene algo que decirnos. Si sólo se trata de pura descripción de la actualidad perderá rápido en interés -a no ser que esté muy bien escrito-. En cambio, el buen libro periodístico es aquel que, hablándonos de un momento concreto, es capaz de hacernos entender una época, a la vez que interpretar el pasado y darnos claves para comprender el futuro. El reportaje histórico sobre Ucrania Borderland, de la periodista Anna Reid, que publicó a finales de los 90, entra en la categoría de este tipo de libros que ganan todavía más actualidad con los nuevos acontecimientos. Que a las pocas páginas de empezar Borderland nos encontremos a la autora entrevistando a mineros de Donetsk que le dicen que querrían volver a ser parte de Rusia -veinte años antes del actual conflicto en el Donbass- es una señal reveladora. Lo es también el análisis de la propia Reid, mucho antes de la insurrección prorusa: “La peor pesadilla de los políticos ucranianos es el separatismo en el Donbass, el miedo a que un día el este de Ucrania quiera autonomía, o incluso apueste por reunificarse con Rusia”.

Quizás la clave de Borderland es que la autora lo escribió cuando Ucrania era un país pobre y secundario, que no importaba a casi nadie. Reid hizo un análisis histórico muy bueno sin sentirse presionada por la actualidad, y sin la idea en la cabeza de parecer proccidental o prorusa por ofrecer un juicio u otro (lo que contrasta con el prólogo que ha hecho para una nueva edición de Borderland, donde apuesta claramente por los nacionalistas ucranianos). Borderland es -en su mayor parte- una explicación sobre la historia de Ucrania, desde el siglo IX d.C. hasta mediados de los 90, acompañada de los viajes que la autora hizo por el país. Lo que nos ayuda a entender que muchas de las noticias sobre Ucrania que vemos por televisión no son tan excepcionales ni tan nuevas, sino que tienen patrones y raíces en la turbulenta historia de esta nación.

Un claro ejemplo es la división actual entre una Ucrania occidental nacionalista y una oriental prorusa. Reid viaja a Lviv -al oeste del país, cerca de la frontera con Polonia- y cuenta cómo esta ciudad ha sido la cuna del nacionalismo ucraniano, un movimiento que se inició con los intelectuales románticos -como el poeta Tarás Shevchenko- en el siglo XIX, pasó por el “neofascismo” de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) en la Segunda Guerra Mundial y consiguió su objetivo independentista gracias al activismo democrático de finales de los 80. Es decir, un cuadro variado como el que pudo verse en las protestas de Maidán de 2013 y 2014, donde se agruparon nacionalistas, europeístas, socialistas y extrema derecha. Aunque la división del país en dos partes no es, en la práctica, tan tajante: Reid cuenta, por ejemplo, una entrevista que tuvo con el director de un museo de Kiev, que se pasó toda la conversación intentando demostrar la superioridad de la cultura ucraniana por encima de la rusa, para, finalmente, admitir que en su casa hablaban ruso porque el ucraniano “no es demasiado fácil”.

La otra parte del país, la rusófila, la encuentra Reid en el Donbass o en Odessa, pero el caso donde se ve más claro es en el de Crimea. La mayoría de locales le cuentan que siguen sintiéndose rusos, y que la independencia no les ha traído nada bueno (una percepción que ha continuado hasta ahora): “¡No tiene ningún sentido, deberíamos haber seguido juntos! ¡De golpe, mi hermana y yo vivíamos en países distintos!”, “Pusieron nuevos sellos en nuestros pasaportes sin preguntarnos, ¡lo hicieron por la fuerza!”. También habla con los militares apostados en Sebastopol: “La mayoría de oficiales se consideran ciudadanos de Crimea y de Rusia. En mi caso, crecí en Crimea, pero Rusia es mi Patria”. Leyendo los testimonios de Reid, uno puede entender porque la anexión rusa de 2014 apenas tuvo resistencia, y por qué minorías castigadas como los tártaros han huido en grandes cantidades de la península: “[…] lo que más temen ahora [los tártaros] es el separatismo proruso”, escribió en 1997.

Reid también alertó de una posible agitación del separatismo por parte de Moscú, aún cuando el gobierno del momento era el del prooccidental Boris Yeltsin: “Hay muchas maneras mediante las que Rusia puede forzar la vuelta de Ucrania. Nadie espera que los tanques avancen hacia Kiev como ha pasado en Grozni [Chechenia], pero Rusia puede avivar el secesionismo entre los rusos étnicos de Crimea y el Donbass, tal y como hizo en Moldavia, Georgia y Tayikistán”. Ya había voces entre los políticos rusos -tanto de izquierdas como de derechas- que reclamaban Crimea como un territorio inherentemente ruso, y que no aceptaron desde el principio la partición posoviética. El deseo de anexión, por buena parte de los rusos y crimeos, no es una invención de Vladímir Putin.

Y es que el recuerdo de la URSS sigue marcando la visión que los ucranianos tienen del conflicto actual. La gran hambruna estalinista de los 30 o la invasión nazi -ambas catástrofes apoyadas por ucranianos colaboracionistas- son símbolos que perduran en el imaginario colectivo: no es casualidad que en las protestas que hicieron caer al gobierno prorruso de Yanukóvich, los manifestantes derribaran estatuas de Lenin; o que, por otro lado, los contrarios a los nacionalistas los acusen constantemente de nazis.

Y es que incluso pasada la Segunda Guerra Mundial la situación de los ucranianos era anómala respecto a Moscú. Reid explica que las “recompensas por ser leales” al régimen eran mucho más altas para los ucranianos que para otras minorías étnicas -“todos los líderes [soviéticos] después de Stalin tenían lazos con Ucrania: Kruschev y Brezhnev eran ambos ucranianos orientales”- pero, a la vez, “los castigos por disidencia” también eran mucho mayores para ellos -“los ucranianos eran la nacionalidad mayoritaria en el Gulag de los 50”-. El conflicto actual sólo hace que perpetuar este doble sentimiento de agradecimiento o repulsión hacia Moscú.

Los años previos a la caída de la Unión Soviética también son claves para la autora. Pese a la catástrofe nuclear de Chernóbil -que fue uno de los hechos que más alejó a los ucranianos de la URSS-, Reid explica que en el momento de la perestroika “el nacionalismo ucraniano parecía una cosa del pasado (…) el sentimiento nacional estaba reducido a un pequeño grupo de la intelligentsia; la mayoría de ucranianos estaban totalmente al margen”. ¿Cómo consiguió, pues, llevar al país a la independencia? Gracias a una situación imprevista como fue el intento de golpe de Estado de 1991 contra Gorbachov y la posterior disolución de la Unión Soviética, donde los comunistas ucranianos se vieron forzados a aceptar la independencia a cambio de mantener el statu quo: “la independencia fue el resultado de un acuerdo tácito entre los ucranianos nacionalistas y el republicano Partido Comunista. A cambio de su apoyo a la independencia, que no tenían fuerza para conseguir por ellos solos, los nacionalistas dieron el control del nuevo gobierno a los comunistas”, explica Reid. Que buena parte de los gobiernos de la Ucrania independiente estuvieran dominados por los antiguos cuadros soviéticos explica por qué en las protestas de Maidán se asociara simbólicamente la corrupción gubernamental con la URSS, y se buscara un quiebre “revolucionario” que rompiera con este hilo hacia el pasado soviético. El problema, quizás, es que mucha gente no quería romper con este hilo (o no era su prioridad) y por eso votaban a candidatos conservadores como Viktor Yanukóvich.

Pero, más allá de la historia y los movimientos internos de Kiev, la situación del país no se puede explicar sin la geografía. El mismo título del libro, Borderland, da cuenta de ello: etimológicamente la palabra Ucrania significa “zona fronteriza”. El sentimiento europeísta o rusófilo que divide al país es, en parte, fruto histórico de vivir entre dos grandes bloques, que -durante mucho tiempo- fueron los rusos y los polacos: “el gran debate de Ucrania -todavía abierto, todavía sin resolver- es: ¿son los ucranianos centroeuropeos, como los polacos, o un tipo de rusos? Los polacos solían llamar a la Ucrania occidental “Pequeña Polonia Oriental”; los rusos llamaban a Ucrania “Pequeña Rusia””, explica Reid.

Aunque Ucrania fue el campo de batalla entre Polonia y Rusia, el desafío actual es entre la OTAN y Moscú. Si al caer la Unión Soviética se consideró a Ucrania como un “Estado colchón” neutral que impediría conflictos entre Occidente y Rusia -Polonia, por ejemplo, fue el primer país en reconocer diplomáticamente a la Ucrania independiente, para tener la frontera con Rusia cuanto más lejos posible-, parece que en los últimos años las cosas han cambiado. Como explicó John Mearsheimer en un decisivo artículo, la expansión de la Alianza Atlántica cada vez más hacia el Este es un proceso que ha generado temores en Rusia, desde Gorbachov hasta Putin. El derrocamiento de Yanukóvich fue interpretado por Moscú bajo esta misma lógica de expansionismo atlántico -como la anexión de Crimea se ha catalogado a la inversa-, llevando hasta la situación actual donde parece no haber una salida cercana.

Reid dejó escrito, sobre este tema, una reflexión que sería premonitoria sobre los problemas que tenemos ahora: “Con una Rusia irritable a su este, y una OTAN y una Unión Europea en expansión a su oeste, Ucrania sigue siendo, como siempre, una tierra de frontera disputada entre potencias rivales. Ucrania intenta ver su posición como una bendición. Habla de ser un “cruce de caminos”, una “entrada”, una “palanca”, un “puente”. Pero, en esta parte del mundo, los puentes suelen ser usados para marchar, o acaban volados por los aires. Mientras Rusia y Occidente sigan fermentando su desconfianza mutua, Ucrania debe hacer malabares para mantener buenas relaciones diplomáticas con ambos, si quiere preservar su independencia”. Cuando se rompió este equilibrio, como hemos visto, empezaron los problemas.