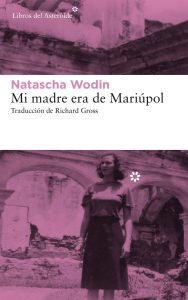

Una reconstrucción del pasado de esta ciudad de Ucrania y de la identidad de los que la habitaron.

Mi madre era de Mariúpol

Natascha Wodin

Libros del Asterioide, 2019, 312 págs.

No podía imaginar Natascha Wodin que su libro, publicado en alemán en 2017, iba a estar tan de actualidad pocos años más tarde. O tal vez sí. Hay pueblos con los que la historia, los tiranos y la geografía parecen haberse ensañado y Ucrania, sin duda, es uno de ellos.

Mi madre era de Mariúpol es varios libros en uno, aunque eso es algo que se va descubriendo solo cuando avanzan las páginas. Es, para empezar, la búsqueda de la aguja en un pajar de los antepasados de la autora, mejor dicho, de cualquier rastro que pudiera llevarle a conocer algo de su madre y su familia materna. Su única referencia es que se llamaba Yevguenia Yákovlevna Iváshchenko -un nombre, por lo demás, bastante común-, que había nacido en aquella ciudad del sur de Ucrania en 1920 y que la habían deportado a los 23 años, junto a su marido, para trabajar en una fábrica en Leipzig. En 1956, cuando Natascha tenía 10 años, su madre se suicidó, dejando tras de sí una estela de sufrimiento, unas pocas fotos y unos recuerdos apenas arañados a su infancia.

Esa búsqueda se reconstruye en un relato pormenorizado de un recorrido que salta de Internet a personajes especializados en localizar desaparecidos, una tarea infinita en un país -varios países, de hecho- que vivió la historia más turbulenta a lo largo de todo el siglo XX; una búsqueda de escritorio, ordenador y teléfono a través de las fronteras que va recomponiendo las vidas de sus antepasados, así como los lugares y las épocas. A menudo no sabe siquiera si realmente desea seguir descubriendo lo que aparece ante sus ojos.

De paso, aborda también la minuciosa tarea de volver a levantar, para los lectores, la propia Mariúpol, condenada a ser arrasada una y otra vez: primero, por los alemanes; ahora por los rusos. Entre medias, una ciudad reconstruida por el Estado soviético que tuvo a bien rebautizarla como Zhdánov, en honor a Andréi Zhadánov, político e ideólogo del régimen, además de consuegro de Stalin y potencial heredero político de este, que había nacido allí. Así pues, entre 1948 y 1989 Mariúpol tendría otro nombre.

Wodin recupera los colores de una ciudad del sur, al lado del mar, con la riqueza que le confería la industria, el puerto y el comercio; cosmopolita también. Sus pesquisas pueden seguir adelante gracias a un grupo denominado “los griegos de Azov”. Descubre así que llegó a haber una gran comunidad griega en Mariúpol; descubre también que uno de sus bisabuelos era napolitano, otra alemana y que desciende de una familia de la alta burguesía del lugar. Todo un shock para una mujer cuya madre había sido desposeída de todo, no ya solo lo material.

Tirando del hilo puede acabar dibujando su árbol genealógico: sus bisabuelos y abuelos; su tío Sergey, hermano de su madre, que llegó a ser un destacado cantante de ópera; su tía Lidia, que fue internada en un campo de trabajo cuando estudiaba en la universidad; sus primos y alguno de sus descendientes, con los que llega a establecer una comunicación directa. Vidas marcadas todas por la revolución y sus consecuencias; por los desmanes de un Estado totalitario, absurdo y brutal.

Ese es, precisamente, el segundo de los libros dentro de Mi madre era de Mariúpol. Un relato en primera persona de los horrores de la persecución contra el ser humano emprendida por el Estado soviético. Como base principal, el diario de su tía Lidia: su juventud bajo la losa de haber pertenecido a una familia poderosa, su paso por una universidad en la que cualquier gesto, cualquier desliz, podía suponer la expulsión, cuando no el envío a campos de trabajo, como le acabó ocurriendo a ella; el frío, la miseria, el endurecimiento de la condición humana como pura estrategia de supervivencia. Y las secuelas que todo ello acaba dejando en cada una de las personas que vivieron aquella realidad y en sus descendientes.

El libro es, por último, la historia poco conocida de los “trabajadores del Este” tal como los denominó Hermann Göring. El régimen nazi necesitaba seguir alimentando una industria de guerra en la que comenzaba a escasear la mano de obra. Por ello, recurrió a la ingente cantera que ofrecían los territorios conquistados. De modo voluntario, primero, forzado, después, hasta 20 millones de personas del Este de Europa fueron llevados a trabajar en las fábricas y en los 10.000 campos de trabajo alemanes, en condiciones de semiesclavitud. Los padres de Natascha Wodin estuvieron entre ellos. Los trabajadores tenían la obligación de llevar siempre en lugar bien visible la etiqueta OST (Este), que los identificaba; el penúltimo escalafón en la consideración nazi, tan solo por delante de la de los judíos.

Al acabar la guerra, quedaron atrapados en el peor de los mundos. Por un lado, no podían regresar a sus lugares de origen: bajo el yugo de Stalin, cualquiera que hubiera tenido cualquier tipo de contacto con Alemania y los alemanes era considerado un traidor. Por otro, estaban en un país destruido en todos los sentidos, física y moralmente, en un entorno que los despreciaba y los discriminaba por todo lo que representaban y en el que la lucha por el día a día no ofrecía ningún respiro.

Esa historia es también la de la infancia de la propia autora, que vivió sus primeros años escondida, junto con sus padres, en un lugar insalubre en el entorno de una fábrica. Que sufrió a un padre cada vez más amargado, violento y alcohólico y a una madre cuya mente nunca pudo superar los infinitos golpes que le fue deparando la existencia; hundida en la desesperación, la locura y la depresión, acabó quitándose la vida.

La música es el único elemento de redención a lo largo de todo el libro; cantar era lo único que podía unir a una familia abocada a la desgracia, lo único que permite un atisbo de belleza en medio de tanta oscuridad.

Natascha Wodin bucea en el dolor, en su dolor, sin caer en sentimentalismos. Es una descripción seca, aséptica casi, con un potente dominio del lenguaje. Lo que describe es tan desgarrador que no necesita aditivos. También es una reivindicación de la no identidad, ni por nacionalidades ni por idioma, entre el ruso y el alemán, con el trasfondo de una Ucrania que ha pasado de mano en mano en su historia personal y familiar.

Lamentablemente, Mariúpol ha entrado a formar parte de nuestro paisaje habitual en los últimos meses. Una vez más su situación privilegiada la ha convertido en botín de una guerra injustificada e injustificable. La reconstrucción del pasado que de ella hace Wodin quedará en la memoria de una ciudad que ha vuelto a sucumbir bajo el peso de las bombas.