Llegué a Fez (Marruecos) como cooperante universitaria en 1974 y permanecí durante varios años en el departamento de español de la Universidad. Recuerdo que asistían a los cursos de licenciatura chicos con vaqueros y muchachas con minifalda, buenos lectores, modernos y políglotas. Han transcurrido tres decenios. La orilla de la Europa mediterránea aparece en el mundo como utopía de modernidad para quienes contemplan nuestra conciencia desdoblada entre un nosotros y un vosotros que en otro tiempo se comportaron como objetos de controversia. Las mujeres de la orilla septentrional ejercemos distintas profesiones, tenemos derechos por los que peleamos largamente y hemos actualizado nuestra visión heterogénea dentro del legado común que permite, al menos, a una mayoría distanciarse del modelo tradicional. Las de la orilla sur libran una batalla más difícil.

|

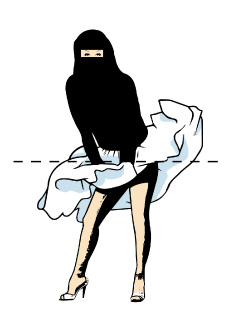

Hace pocos años regresé a Fez. Mis antiguas alumnas, con traje-pantalón, me presentaron a sus hijas y sobrinas de edad cercana a la que ellas tenían cuando las conocí. Y salvo un par de casos de semejanza con la generación anterior, algunas llevaban el cabello oculto bajo un bonito pañuelo y otras el coqueto velo bordado fasí que apenas deja al aire los ojos. El suave contraste entre las mujeres árabes tradicionales o modernas en sus países en mi tiempo de cooperante es más ostensible ahora que entonces. La cooperación entre las dos orillas no acaba de fluir, y el peso de la tradición y el desdén hacia Occidente de ciertos núcleos musulmanes atrae, si exceptuamos la afición por la tecnología, a jóvenes de ambos sexos que en otro tiempo canturreaban a los Beatles o leían a Camus. Las jóvenes que tienen que emigrar apenas se parecen a las que hace 30 años cruzaron el Estrecho para trabajar en los servicios. Tienen más en común con la generación española o hispanoamericana con la que crecen que con sus familias. La integración no opresiva marca un salto cultural en la vida compartida con sus compatriotas, y una minoría tiende a apartarse de su origen a través de matrimonios mixtos. Sería un fenómeno natural si no estuviesen cercanos fenómenos imprevisibles de regresión dentro y fuera del continente. Pues son las mujeres quienes están definiendo los espacios de libertad y quienes padecen los espacios de opresión, no sólo en la orilla sur, sino en las dos orillas. No hay que ir a Ceuta y a Melilla para darse cuenta de la temperatura de frontera que vive la sociedad mediterránea, con grupos de mujeres que tienden a cubrirse más, en tanto que evoluciona hasta la neurosis la decisión de desnudar a las que la orilla norte exhibe a través de los medios o de la moda. Da la impresión de que una cultura propicia la visibilidad femenina y otra cultura la somete, cuando, en efecto, a las mujeres se las sojuzga en ambas orillas por su aspecto, con lo que las más modernas del mundo árabe tienen que librar una pelea muy dura, primero frente a su tradición, luego con relación a los grupos de islamismo extremista y, en tercer lugar, procurando ser equidistantes con el viejo colonialismo que las esclavizó.

En Sarajevo, ciudad en la que combaten desde sus sedes respectivas cruces y minaretes, la expresividad de prácticas religiosas diversas no lleva explícita una práctica social modélica entre culturas y religiones como se viviera en determinadas etapas del mejor pasado. En Albania y en Turquía las mujeres no constituyen un sector homogéneo, sino que van saliendo al paso de las circunstancias. Da la impresión de que tanto las mujeres de estos países como las inmigrantes de fuera de la Unión Europea con las que se ven en Roma, en París o en Berlín, incluso algunas occidentales, recomienzan, con la crisis económica, la tan temida involución hacia la que parece caminar la sociedad occidental de estos últimos años, con la escasez de puestos de trabajo y el abaratamiento de salarios, cuando no la explotación sexual de las más débiles. Si no sacan fuerzas de flaqueza, como han hecho históricamente en circunstancias adversas, si ellas y sus valedores de la política no reinician el discurso humanístico interrumpido en los 80 por la dejadez postmoderna, y si no se desarrollan las estructuras permanentes de integración de las mujeres en el mundo laboral no esclavizado de los países que las emplean, renovando el discurso contra la opresión, contra el maltrato y la prostitución, habremos volado otro puente entre las dos orillas, con lo que eso significa de pérdida de discurso entre culturas diversas y un enfrentamiento Norte-Sur que creíamos superado. Hoy, en los márgenes de nuestros países europeos hay millones de mujeres que padecen privaciones en manos de familiares posesivos, de empleadores sin escrúpulos y, en los peores casos, de mafias de tráfico de mujeres, y ni Europa ni América son garantía de libertad y de igualdad.

Las mujeres autóctonas que disfrutan de estatus en Occidente sirven de ejemplo a la inmigrante, culta o inculta, que huye de las condiciones económicas de su país, procede de un contexto muy desigual desde el punto de vista económico o cultural, incluso religioso, que llegaba al continente laico, es un decir, como sujeto demandante de potencial consumidora, y que ahora sólo quiere sobrevivir. El continente laico la impactó a través de su tecnología, su escasa natalidad y, por tanto, con promesa de aluvión de puestos de trabajo en un futuro no remoto. Pero la estela pseudoparadisiaca de una sociedad de consumo ha desaparecido. Muchas de estas mujeres, en edad de procrear, suavizaron la tensión demográfica de sus países y llenaron nuestras escuelas, semivacías, de niños, y sus envíos de moneda animaron las economías de los países de origen en un cercano tiempo. Ahora la situación ha cambiado. Hoy el Estado postbienestar incluye en las expectativas de la inmigrante una frustración añadida.