Las claves para entender la descomposición democrática del país andino. ¿Qué reformas son necesarias para lograr un cambio de rumbo?

La situación política de inestabilidad que atraviesa Perú es resultado de un conjunto de contradicciones y carencias que, particularmente, pareciera que se han venido agravando durante los últimos años. Si bien es cierto que sus niveles de calidad democrática y transparencia, ni mucho menos, son de los mejores del continente, desde 2000, la arquitectura institucional democrática ha logrado desquitarse de buena parte del lastre autoritario que arrastró tras la década ominosa de fujimorismo.

Desde entonces, otros males se han tornado irresolutos. Así, las prácticas clientelares, la corrupción endémica, la patrimonialización del Estado en favor de los partidos políticos y la politización de la justicia continúan siendo losas que el Estado de Derecho no ha podido superar. A su vez, lo anterior ha convivido con un notable auge de la conflictividad social, la cual se agudizó entre 2018 y 2019, y que en buena parte, tiene lugar, auspiciada por un modelo territorial centralista, que gravita en torno a Lima, y que se acompaña de elevados niveles de desigualdad (con un coeficiente de Gini de 0,42), pauperismo rural —especialmente, en departamentos como Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica o Puno— y activismo criminal en enclaves como el Valle del Alto Huallaga y, sobre todo, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro —en donde el Estado lleva décadas relegado por fuentes paraestatales y criminales de poder social.

A todo esto se ha de sumar una economía profundamente reprimarizada, absolutamente desregulada y muy poco competitiva, la cual tiene que hacer frente, por si fuera poco, a una situación de pandemia que ha llevado a Perú a erigirse como uno de los países más golpeados del mundo por el coronavirus. Especialmente, cuando la dimensión social del Estado ha mostrado una notable incapacidad, resultado, más que de una deficitaria gestión, como en otros tantos casos, de un Estado de mínimos, seriamente afectado por niveles desorbitados de informalidad, falta de elasticidad vertical de renta y escasa presión fiscal.

Por si todo lo descrito no fuera baladí, el hombre que se había alzado como la punta de lanza en aras de la transformación democrática del Estado peruano, el ya expresidente Martín Vizcarra, era destituido hace unas semanas, afectado por un posible escándalo de corrupción cuando ostentaba el cargo de gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. En todo caso, este episodio ha servido, nuevamente, para mostrar las falencias de una democracia con difícil arreglo. Y es que Vizcarra, sabedor de su endeble posición frente a un Congreso mayoritariamente fujimorista, desde 2018 impulsó diferentes medidas que tenían como único propósito visibilizar el problema de la corrupción política y judicial que sufría Perú. Sólo visibilizando y problematizando esta cuestión podía aspirar a encontrar una solución política que la minimizase.

Dicho esto, en los últimos dos años se destaparon casos de corrupción que, como los “Cuellos Blancos del Puerto”, daban cuenta hasta qué punto el poder judicial y los partidos políticos habían anquilosado una perversa alianza en donde, como con el caso Lava Jato en Brasil, el fujimorismo aparecía como invitado de gracia. En inicio, lo anterior ayudaba a recalibrar la posición del Ejecutivo frente al Congreso, lo cual permitió que Vizcarra impulsase medidas y reformas constitucionales, incluso sometidas a refrendo popular, que colisionaban frontalmente con parte de los intereses creados del Congreso.

Sin embargo, lejos de remitirse la confrontación entre los poderes del Estado, ésta se avivó si cabe más cuando a finales de 2019 había que renovar el Tribunal Constitucional. El fujimorismo, con 73 de 130 congresistas, no estaba dispuesto a permitir que Vizcarra siguiese ahondando en su proyecto de reforma de la justicia y se lanzó a cooptar los que deberían ser los nuevos magistrados de la Alta Corte. Es decir, el enésimo episodio de pugna frente al Ejecutivo que, haciendo valer una prerrogativa presidencial, acabaría disolviendo el Congreso y convocando elecciones legislativas en enero de 2020.

Lejos de ser una jugada maestra de Vizcarra, el hecho de que frente a aquellos comicios el presidente no presentase candidatos ni hiciera parte del juego partidista acabó siendo un error estratégico que, en buena parte, explica su salida del Gobierno. Es cierto que el fujimorismo redujo en 58 escaños su presencia en el Congreso, pero el resultado fue el de un Parlamento muy fracturado, muy fragmentado, poco afín al presidente, y con todos los visos de alimentar un clima de ingobernabilidad como el que actualmente está teniendo lugar. De hecho, fujimoristas, ultraconservadores, evangelistas y otros partidos perversos, como Unión por Perú —cuyo líder en prisión es Antauro Humala— tenían todo a su favor para, finalmente, aspirar a derrocar al presidente —que ya no podría suspender al Congreso por segunda vez.

Vizcarra acabó siendo una persona non grata para el Congreso, especialmente, por desarrollar una agenda de gobierno que, en parte, tuvo como propósito mitigar e interferir sobre algunos de los males arraigados en la democracia peruana. Es decir, la lucha frontal frente a la corrupción, sumado a la politización de la justicia, a las facultades desestabilizadoras del Congreso o, incluso, otras medidas, como el cerco al negocio de las universidades privadas de ínfima calidad —“universidades de garaje” —, en realidad, tocaba fibras muy sensibles para una parte de los poderes tradicionales. Así, tras un intento de vacancia fallido, a raíz de unas grabaciones en donde Vizcarra buscaba soluciones por el contrato público de un cantante que le apoyó en el pasado, el segundo intento, sólo unas semanas después, llegaría a buen puerto. En realidad, de ser ciertas las acusaciones de corrupción por la obtención de sobornos por las obras de Lomas de Illo y el Hospital Regional de Moquegua, hubiera sido suficiente con esperar al mes de julio de 2021. En abril del próximo año hay elecciones presidenciales y bastaría con esperar a ese momento para juzgar a un Martín Vizcarra desprovisto entonces de la inmunidad presidencial. Sin embargo, se daba una tesitura idónea para paralizar las medidas anticorrupción, y de reforma política y judicial, por lo que los partidos políticos con más intereses opacos ni se lo pensaron.

Lo cierto es que esta situación de salida del poder de Vizcarra conecta con una circunstancia que corre el serio riesgo de convertirse en tradición de la anomalía democrática peruana, y por la cual los últimos presidentes del país han sido, bien investigados, bien condenados. Así ha sucedido con Alan García —investigado por corrupción y que se suicidó en abril de 2019—, Alejandro Toledo —sobre quien recayó una petición de extradición denegada por Estados Unidos en septiembre de 2020—, o con los más recientes expresidentes, Ollanta Humala —quien pasó varios meses en la cárcel— o Pedro Pablo Kuczynski —aún con procesos abiertos ante la justicia peruana. Todo, por no hablar del dictador, Alberto Fujimori.

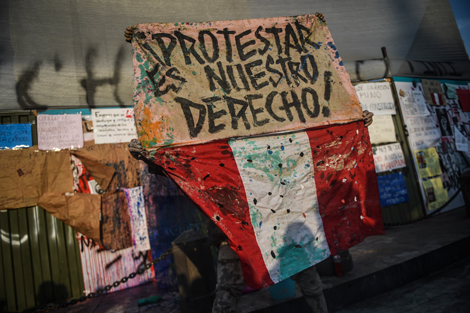

En cualquier caso, tras el interregno presidencial, de apenas unos días, del también ya expresidente Manuel Merino, perfecta personificación del drama democrático del país, y que motivó multitudinarias marchas de protesta en las principales ciudades, ha sido el moderado Francisco Sagasti quien, como presidente interino, ha de reconducir las riendas de una senda perdida.

Visto lo anterior, desde luego, tiene ante sí una difícil tarea. Tal vez, y como sugiere la izquierda política peruana, pueda ser éste un perfecto punto de inflexión para nombrar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero esto, en realidad, es más deseo que posibilidad real. Una cosa es el plano de lo deontológico, de lo normativo, y otro bien diferente es el de la imperativa realidad. A todas luces, es evidente que el secuestro partidista que concurre en la actualidad peruana debe ser redefinido en sus términos, primero que todo, alzaprimando una obviedad que, por el momento, tiene difícil asidero: la fehaciente división de los poderes constitucionales.

Únicamente un concierto responsable de los diferentes actores que constituyen el sistema político peruano puede revertir una lógica cainita y desestabilizadora, que tiende a anteponer los intereses propios frente a la normalidad democrática y el interés general. Además, lo anterior demanda de una cultura política en el seno de las instituciones por la que se desista del recurso de la erosión a cualquier precio, sólo para obtener réditos de poder y ambiciones políticas por doquier. Algo que perfectamente, en un pasado no muy lejano, personificaron el APRA o el fujimorismo, pero que igualmente se extiende a otros partidos y movimientos políticos.

De este modo, intervenir sobre lo anterior conduce a proteger al Ejecutivo y, sobre todo, al poder Judicial, de las continuas y reiteradas injerencias que provienen del Congreso, el cual se ha convertido en una suerte de caja negra nefasta para el correcto funcionamiento del sistema político peruano. Si bien Vizcarra lo planteó en muchas ocasiones, sigue siendo una cuenta pendiente de la calidad democrática de Perú el poder promover y garantizar mecanismos eficaces de rendición de cuentas y de transparencia con los que poner cerco a un circuito clientelar profundamente arraigado. Ello, en realidad, sólo puede prosperar si, verdaderamente, se reducen sus espacios de aprobación y, entre otras cuestiones, la corresponsabilidad de medios de comunicación y movilización social se consolida.

Igualmente, en el plano del deber ser, deviene imprescindible la revisión de las formas de control político al Ejecutivo, pues el poder Legislativo, en el modelo presidencialista peruano, tal y como queda constituido, dispone de capacidades mayúsculas. Así, viendo como ha venido operando el recurso de la vacancia presidencial, cuando menos, es necesario reflexionar sobre cómo contraviene la esencia del equilibrio de poderes, y convierte al presidente en una marioneta al arbitrio del Congreso. Además, ello igualmente termina proyectándose sobre el poder Judicial. De hecho, baste observar que nos encontramos ante la mayor concentración de poder (multipartidista) desde los tiempos de Fujimori. Esto, en la medida en que la alianza de partidos que depuso a Vizcarra no sólo controla Legislativo —y limita al Ejecutivo— sino que igualmente va a hacer lo propio con los seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional que deben renovarse.

Es por todo lo expuesto que en el plano ontológico las cosas son bien distintas. Posiblemente, el buen oficio de Sagasti acabe teniendo poco recorrido, reducido a una suerte de funambulismo político en donde el poder de facto recae sobre otros actores e intereses, responsables en último término de la descomposición democrática de Perú. De esta manera, en muchas ocasiones, momentos como estos, de aparente crisis general institucionalizada, pueden producir cambios en la senda y puntos de inflexión desde los que construir un nuevo contrato social. Las expectativas y el trabajo por desarrollar son ingentes, pero el tiempo dirá si son nuevos aires para la democracia peruana o si, todo lo contrario, esto hace parte de una “normalidad anómala” que, sólo en apariencia, necesita reiniciarse para seguir funcionando en favor de un sistema político en constante secuestro.