Un análisis histórico de las consecuencias de las transformaciones tecnológicas y una advertencia sobre los desafíos que vienen.

Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity

Daron Acemoglu y Simon Johnson

Basic Books, 2023

En 2012, en Por qué fracasan los países, el economista Daron Acemoglu y el politólogo James A. Robinson crearon una nueva teoría para explicar las desigualdades internacionales: por qué algunos Estados “fracasan”, de modo que son pobres e inestables y tienen un bajo nivel de vida, mientras que otros triunfan, es decir, son ricos y estables y tienen un nivel de vida alto. Los autores afirmaban que las naciones que triunfan tienen unas instituciones políticas y económicas “abiertas”, o sea, libres, justas y accesibles para la sociedad en general. En cambio, los países que fracasan tienen unas instituciones políticas y económicas excluyentes o que explotan a los ciudadanos corrientes en beneficio de un puñado de élites poderosas.

El libro fue, sin duda, uno de los análisis económicos más influyentes de las últimas décadas; y es posible que Daron Acemoglu, con su coautor Simon Johnson, esté a punto de repetir este éxito con Power and Progress, Our Thousand-Year Old Struggle over Technology and Progress (Poder y progreso, nuestros mil años de lucha por la tecnología y el progreso), que propone un plan para afrontar los retos que nos aguardan: la tecnología solo contribuye a distribuir la prosperidad cuando está bajo el control de los derechos, valores y principios democráticos y de las leyes que los respaldan en nuestra vida cotidiana. La tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) avanza cada vez más deprisa y nuestros señores políticos parecen conformarse con dejar su desarrollo en manos de multimillonarios como Elon Musk. En opinión del autor, hay demasiados economistas que se muestran tontamente entusiasmados con los cambios técnicos y se olvidan del enorme poder que estas transformaciones otorgan a los dueños de esas gigantescas empresas. Las conclusiones de este libro maravillosamente escrito son sorprendentes e inquietantes.

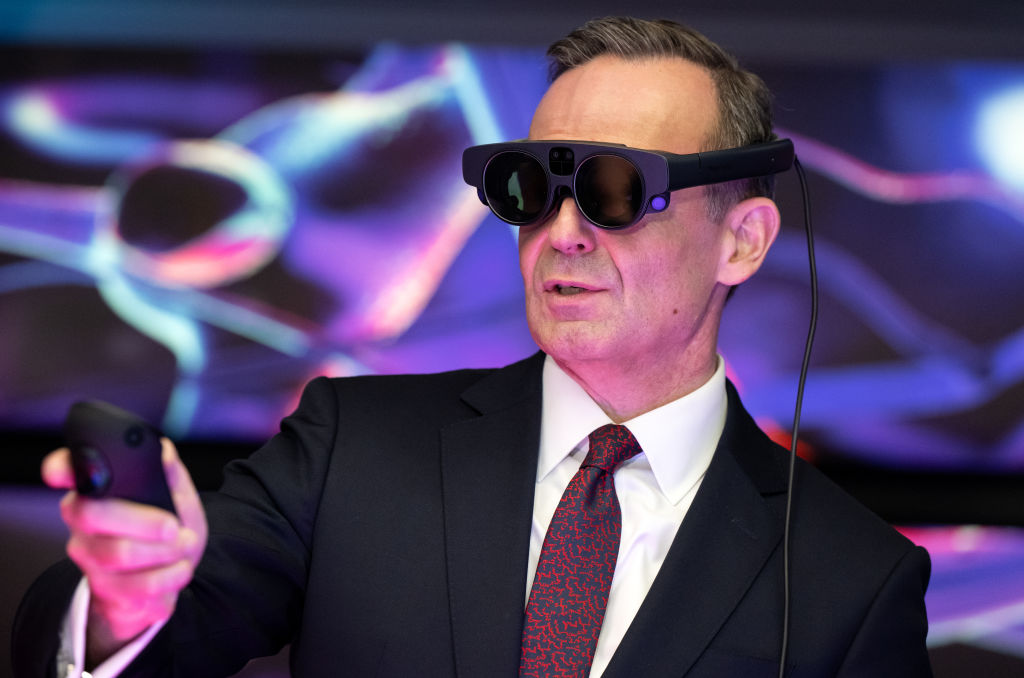

Lo que nadie pone en duda es que la tecnología está “trastornando nuestro mundo: automatiza puestos de trabajo, agrava las desigualdades y crea herramientas de vigilancia y desinformación que ponen en peligro la democracia”. Pero la dirección de la tecnología no es como el viento o las olas, una fuerza de la naturaleza al margen del control humano. La gente puede organizarse y tener capacidad de acción, pero ¿lo hará? ¿Va a demostrar que le importa el rostro de la democracia en la era digital? Este libro presenta un sobrio análisis histórico de las consecuencias de los cambios tecnológicos y una advertencia sobre el idilio que parecen mantener los dirigentes políticos con personajes como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates, por no mencionar más que a los más famosos.

Los autores hacen un repaso histórico y afirman que “el relato predominante en la actualidad ha retrocedido hasta ser extraordinariamente parecido al que prevalecía en Gran Bretaña hace 250 años”. Vivimos en una época todavía más deslumbrante y optimista a propósito de la tecnología que la de Jeremy Bentham, Adam Smith y Edmund Burke. Una vez más, las personas que toman las decisiones económicas pasan por alto los sufrimientos causados en nombre del progreso”. La industrialización de la primera mitad del siglo XIX “provocó un desastre de salud pública”. Pero en la segunda parte del siglo hubo unos procesos compensatorios, como la legalización y el auge de los sindicatos, que impulsaron reformas muy necesarias en la sanidad pública, la educación y la vivienda. Fue posible porque, a diferencia de lo que había sucedido en la Edad Media, a los trabajadores congregados en fábricas y ciudades les era más fácil “unirse para defender unos intereses comunes y exigir una participación más equitativa en los beneficios del crecimiento económico”. El economista Arthur Young era un experto al que las clases dirigentes británicas aplaudieron cuando escribió, en 1771, que “hay que ser idiota para no saber que conviene mantener a las clases bajas en la pobreza, o nunca serán industriosas”. Cuando cambió de opinión, treinta años más tarde, las opiniones de este personaje, un asesor importantísimo del Consejo de Agricultura y autor de un libro profético sobre la economía de Francia antes de la Revolución de 1789, dejaron de ser bienvenidas.

La Edad Media es objeto de un repaso. “El uso que se hace de la tecnología siempre está relacionado con la visión y los intereses de quienes ocupan el poder”. Las estimaciones hechas de Francia “dan a entender que entre la década de 1100 y el año 1250 pudo haber hasta un 20% de la producción total dedicado a la construcción de edificios religiosos. Esta cifra es tan alta que, si es correcta, quiere decir que prácticamente todo lo que se producía, aparte de lo necesario para dar de comer a la gente, se destinaba a construir iglesias”. La nobleza tenía el monopolio de la violencia y una sociedad rural y elemental no tenía medios para organizarse contra la Iglesia y el rey. Había progreso tecnológico —aunque más lento que en siglos posteriores— pero, hasta que la peste negra mató a millones de personas en los siglos XIV y XV, los trabajadores no tuvieron ningún arma para obligar a que les subieran los salarios.

“Lo que cambió a finales del siglo XVIII fue que, en Gran Bretaña, la gente de tipo corriente, de orígenes modestos pero que se consideraba sin dudar de clase media, pudo empezar a tener grandes sueños y ascender con rapidez. Un fenómeno que tuvo tres aspectos extraordinarios”. El primero, que esa era una actitud sin precedentes. El segundo, que esas ambiciones solían tener que ver con la tecnología. Y el tercero, que “la sociedad británica les dejó hacer realidad esos sueños”.

En épocas más cercanas, el New Deal estadounidense y las políticas económicas seguidas allí y en Europa tras la Segunda Guerra Mundial impulsaron un mayor reparto de los frutos del crecimiento económico. Es significativo que en Francia los treinta años posteriores a 1945 se llamen “los Treinta años gloriosos”: todo el mundo se sentía beneficiado por la prosperidad en aumento. Los años de Margaret Thatcher y Ronald Reagan acabaron con aquello y la crisis bancaria de 2007-2008 es un ejemplo perfecto de la tesis de los autores. A los directivos de los bancos occidentales, sobre todo los de Estados Unidos, “se los consideraba gente de éxito en una cultura que da gran importancia a la riqueza material. El prestigio y el poder de persuasión que eso les daba hicieron que una mera docena de banqueros se encargaran de articular las opciones que tenía la economía estadounidense: o rescatar a los accionistas, acreedores y ejecutivos de los bancos en condiciones favorables, o dejar que quebraran e imponer la ruina económica. Esta formulación dejaba de lado opciones realistas; por ejemplo, ayudar económicamente a los bancos para que siguieran siendo entidades jurídicas intactas y, al mismo tiempo, no dejar que los accionistas y los ejecutivos se beneficiaran de esa ayuda. Además, la fórmula presentada excluía la opción de despedir o imputar a los banqueros que hubieran infringido la ley; por ejemplo, los que habían engañado a los clientes y habían contribuido al derrumbe financiero”. En palabras del director del banco de inversión Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, sus colegas y él estaban llevando a cabo “una tarea divina”.

La situación en la que nos encontramos hoy no es muy diferente; solo ha cambiado el elenco de actores. La IA es una herramienta muy poderosa que, en opinión de los autores, no puede dejarse en manos de un puñado de gente inmensamente rica. Es evidente que a los autores les da ánimos la presidencia de Joe Biden, que consideran la más favorable a los trabajadores desde Franklin D. Roosevelt. Se necesita un ambiente en el que los trabajadores tengan voz, una opinión que no sería bien recibida en la Francia de Emmanuel Macron. Están a favor del modelo alemán, en el que hay una colaboración entre el sector público, con sus empleados, y el privado, con los suyos, en lugar del modelo estadounidense de organización empresa por empresa, más indisciplinado. La formación para mejorar las cualificaciones profesionales es crucial para el futuro de la democracia, porque da más poder y más aptitudes a diversos grupos de trabajadores, incluidos los que se han quedado rezagados y desplazados por la tecnología. Para encontrar soluciones, hay que “rehacer los poderes compensatorios” y “redirigir la tecnología”. El libro advierte de que “la sociedad y sus poderosos guardianes deben dejar de estar hipnotizados por los multimillonarios de las empresas tecnológicas y sus intereses”.

Hay una pregunta muy interesante que recorre este libro como un hilo oculto: por qué los economistas profesionales suelen reconocer las “verdades evidentes” cuando ya es demasiado tarde. Quizá sea porque los economistas, en su mayoría, son incapaces de contemplar dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Quizá sea porque modelizar matemáticamente y comprender cuantitativamente la lucha entre el capital —que es el que más se beneficia de los avances tecnológicos— y el trabajo no es fácil. La globalización neoliberal no mejoró la vida de todo el mundo todo el tiempo: creó más riqueza que nunca, pero también más desigualdades dentro de cada país. Este libro va a quitar el sueño a muchos lectores, pero sus autores ofrecen un impresionante recorrido por la historia y el futuro de la tecnología.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.