Cómo cada uno de los jugadores en el tablero libio juega su baza mientras que los habitantes intentan sobrevivir a la escasez e inseguridad.

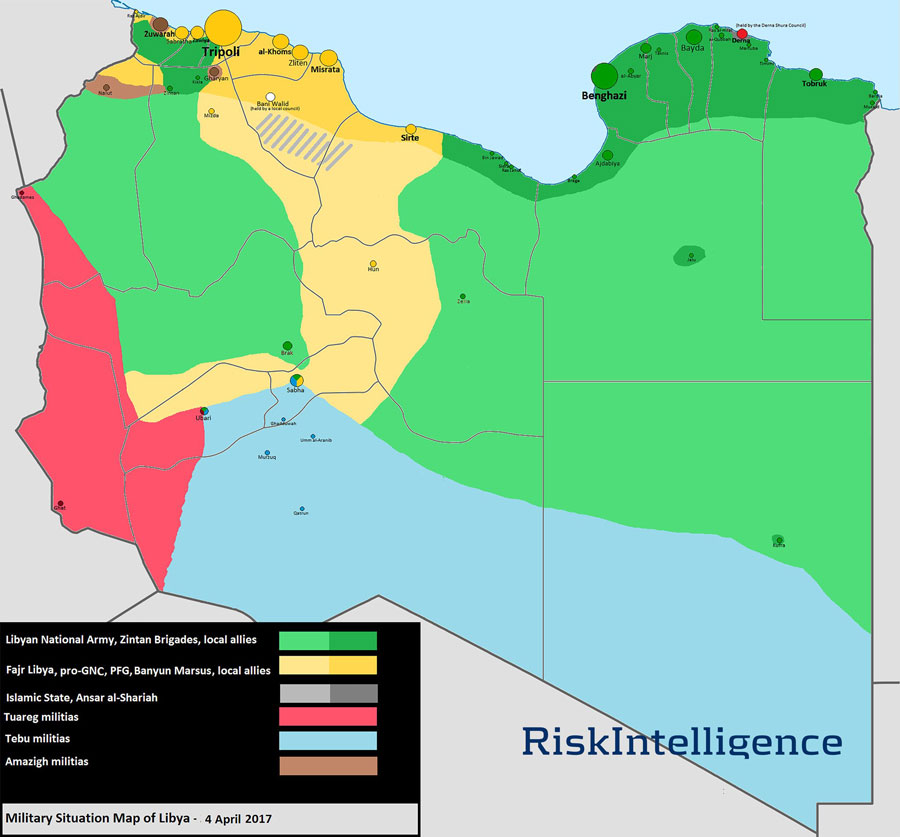

Avanzada la noche del pasado 2 de marzo, una informe cáfila de apenas un millar de hombres fuertemente armados cruzó apresurada la precaria lengua de asfalto que une la localidad de Zillal, en las estribaciones del gran desierto del Sahara, y el estratégico golfo de Sidrá, corazón de la industria petrolera libia. Calculadamente desperdigados, a bordo de una quebrada hilera de todoterrenos y furgonetas artilladas, eludieron la vigilancia de los dron clase “Wing Loong” de fabricación china que la aviación de Emiratos Árabes Unidos maneja desde la vecina base área de Al Khadim, en la Cirenaica, y casi al despuntar el alba sorprendieron a los soldados del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del Este de Libia. En apenas unas horas, y tras una rápida sucesión de cruentas escaramuzas, se hicieron con el control de los puertos petroleros de Sidrá y Ras Lanuf, los más importantes del país; penetraron en la vecina localidad de Nolufiya, y se apostaron a lo largo de una decena de kilómetros de la carretera costera que une esa vital región con la asediada ciudad de Bengazi, capital oriental y cuna del alzamiento rebelde que en 2011 acabó con la longeva dictadura de Muamar al Gadafi.

Una conquista notable, veloz, inesperada, tan reveladora, sin embargo, como efímera. Aunque enseguida recibieron el apoyo militar de la unidad de elite Al Marsa, vinculada a la poderosa ciudad-Estado de Misrata (oeste), y de las fuerzas bajo el mando del Gran Mufti de Trípoli, el radical Sadeq al Ghariani, las denominadas Brigadas de Defensa de Bengazi (BDB) -una alianza de milicias salida de grupos salafistas heterogéneos que combatían al propio Hafter en esa ciudad- apenas pudieron disfrutar de su fugaz victoria una decena de días. Respaldadas por Rusia y Egipto, las fuerzas lideradas por el controvertido mariscal contraatacaron al amanecer del pasado 14 de marzo y casi con la misma presteza recuperaron la mayor parte del territorio perdido. “Es solo la primera batalla. Hafter buscará ahora asegurar su flanco suroeste, y eso producirá nuevos choques con las fuerzas de Misrata en el oasis de Al Jufrah”, argumenta un responsable de Inteligencia árabe en la zona. “De ese combate dependerá gran parte de los esfuerzos políticos de pacificación de Libia”, advierte.

La penúltima batalla en el llamado creciente petrolero libio ha puesto de manifiesto la fragilidad de la enésima tentativa de diálogo, promovida esta vez por los países vecinos, en particular Túnez, Egipto y Argelia, y emprendida para tratar de sacar a Libia de un vez del caos y la guerra civil en el que se encuentra atrapada desde revuelta de 2011; y destapado, una vez más, el trilero trasfondo de la partida internacional de tahúres que la mantiene desde entonces a un par de pasos de distancia de la paz y a uno solo de la guerra. En el borde derecho de la mesa, taimado y decidido, el ya citado mariscal Hafter, un ex miembro de la cúpula militar que en 1969 planeó el golpe de Estado contra el rey Idriss II y aupó al poder a Al Gadafi, parece a día de hoy progresar con cierta ventaja. Reclutado por la CIA en 1988, el anciano militar (73 años) regresó a su país en marzo de 2011 tras más de dos décadas de exilio en Estados Unidos, y pronto medró en las filas rebeldes gracias a las armas que le facilitó una parte de la inteligencia estadounidense, y de la asistencia logística que le procuró la dictadura de Abdel Fatah al Sisi desde el vecino Egipto. Sostenido igualmente por Rusia y Arabia Saudí, a lo largo de 2014 convenció al Parlamento de Tobruk -única autoridad legítima entonces- de que le designara jefe del llamado Ejército Nacional Libio (LNA), atacó la ciudad oriental de Derna, cuna del yihadismo en Libia, y levantó un cerco alrededor de Bengazi, urbe que aún no ha conseguido conquistar. En su núcleo aún resiste un frangollo de movimientos salafistas y takfiríes, vinculados algunos a la rama libia de la organización yihadista Daesh, conectados otros con grupos como el brazo tunecino de Ansar al Sharia o la organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), de los que la salieron las BDB, que han logrado frenar sus ambiciones. “Hafter tiene un solo objetivo desde que regresó a Libia. Quiere entrar en Trípoli”, explica un diplomático europeo familiarizado con las negociaciones. “En todas las reuniones insiste en que necesita más armas. No sería de extrañar que ahora utilizara este incidente en el creciente petrolero para insistir en la idea de que solo un Ejército fuerte y bien provisto bajo su mando puede frenar la amenaza del yihadismo y garantizar la estabilidad de Libia para así doblegar finalmente a sus enemigos. Es un discurso que ha comenzado a cuajar”, especula.

Estos rivales son muchos y de lo más diverso. Al otro lado del tablero, como principal antagonista, se coloca hoy Misrata, una rica y próspera ciudad-Estado situada a unos 150 kilómetros al este de la capital que cuenta con el apoyo explícito de Qatar, y en cierta manera de Turquía. Pese a lo que se suele suponer, no conforma un grupo heterogéneo. Principal puerto comercial en tiempos de Al Gadafi, su fuerza y determinación fue esencial para el triunfo definitivo del alzamiento. Seis años después, esa necesidad de mantener su posición privilegiada en la economía nacional es la que cementa una interesada y farisea cohesión interna. Algunos de sus líderes, como el diputado Saleh Badi, se oponen frontalmente al llamado gobierno de unidad nacional de Trípoli, tercer jugador impuesto por la ONU en abril de 2016 como alternativa urgente al fracaso plan de paz y reconciliación promovido por el entonces enviado especial de Naciones Unidas a Libia, Bernardino León. Otros lo apoyan con entusiasmo, como el empresario Ahmed Maiteeq, viceprimer ministro de ese Ejecutivo sostenido por la ONU, al que respaldan también, a día de hoy, las dos principales milicias de la ciudad. E incluso hay quienes flirtean con el wahabismo. Su principal nexo de unión es aún el odio visceral que todos albergan hacia Hafter, al que consideran un criminal de guerra. Y la aversión común a Daesh, al que lograron expulsar el pasado diciembre de la vecina ciudad de Sirte, su bastión occidental más avanzado en el Mediterráneo. Una ofensiva que se prolongó por espacio de seis meses; segó la vida de más de 2.500 misrtatíes, propició el apoyo de grupos salafistas procedentes del oeste del país y de la que Hafter se aprovechó en septiembre pasado para asestar su mayor golpe hasta la fecha y hacerse con el control del siempre disputado creciente petrolero. Superado el actual invierno, ambos contendientes se miran con recelo desde las márgenes del pedazo de territorio que separa Sirte -cuna de Al Gadafi- y el vital golfo de Sidrá, en uno de los pulsos bélicos también crucial para el devenir del país.

Sin apenas ases en la manga en una partida de naipes marcados, el referido gobierno de unidad nacional (GNA), que dirige Fayez al Serraj, parece haber perdido su momentum pese a contar aún con el abrazo de las potencias internacionales, y en particular de la Unión Europea. Formado por intervención de la ONU en el exilio en Túnez, su furtivo traslado a Trípoli presagió las dificultades con las que se iba a topar. Carente de popularidad y ajeno a la población con la que nunca se ha identificado, un año después no ha logrado la legitimidad que debe concederle el Parlamento en Tobruk y siquiera ha sido capaz de imponer su dominio sobre la capital.

Trípoli es a día de hoy una ciudad herida, depauperada e inhabitable en la que los cortes diarios de electricidad se prolongan por espacio de más de 18 horas en algunos barrios; el agua corriente es un lujo, los alimentos frescos escasean y la inseguridad es un problema sistémico. La mayor parte de las escuelas están cerradas; los niños y las mujeres apenas salen a las calles por miedo a los secuestros. Y en los hospitales faltan medicinas. Los bancos apenas tienen dinero efectivo y moverse por la ciudad, salteada de puestos de control, es una tortura. El sonido de las armas es habitual y el poder efectivo está en manos de milicias rivales bajo el mando de políticos, religiosos y señores de la guerra que compiten por el territorio, los recursos económicos y la influencia. Uno de los más poderosos es Haitham al Tajouri, líder de las Brigadas Revolucionarias de Trípoli, uno de los numerosos grupos armados que en 2011 se levantaron contra la dictadura de Al Gadafi. De tendencia salafista, se apoderó de gran parte de los arsenales del sátrapa cuando los oficiales aún fieles le abandonaron en desbandada y recibió generosas donaciones procedentes de los países del golfo. Verdadero poder en la sombra -en 2014 arrestó y amenazó al entonces residente del Parlamento, Nuri abu Sahmein, que le pidió clemencia-, mantiene una posición ambivalente frente al gobierno de unidad, más interesado en preservar sus intereses económicos que en enredarse en disputas abiertas por el poder. El contrapeso lo ponen Abdul Rauf Kara, líder de las Fuerzas Especiales Disuasorias, que junto a la Brigada Nuwasi, supone el principal apoyo del gobierno sostenido por la ONU. Las salidas del extinto Grupo Islámico de Combate en Libia (LIFG), antigua oposición islamista a Al Gadafi y el citado Gran Mufti, considerado el caballo de Troya saudí. Afín al jeque de ideología wahabí -interpretación desviada y radical, origen del yihadismo, fomentada por Riad- Rabiee al Madkhali, el clérigo juega a dos barajas y tiene un único objetivo claro que comparte con la casa de Al Saud: combatir el islam político que representan los movimientos enlazados con los Hermanos Musulmanes. “La mayoría de las milicias en Trípoli son bandas armadas que se dedican a la extorsión y el secuestro”, aseguraba meses atrás el actual enviado de la ONU a Libia, Martin Kobler. Por eso, explicaba en una entrevista concedida a la Agencia Efe en su cuartel general de Túnez “es tan importante formar un Ejército unificado y fuerte que garantice la estabilidad en el país”, agregaba antes de admitir que, en este sentido, consideraba fundamental ofrecer un papel determinante al mariscal Hafter. Un cambio significativo en el discurso de la organización internacional que manifiesta el impacto de la nueva coyuntura internacional.

Uno de los puntos conflictivos que socavaron el acuerdo de Skhirat, firmado en diciembre por una parte del antiguo gobierno islamista en Trípoli, aún activo como actor político y militar en la capital, algunos de los diputados del Parlamento de Tobruk y una facción de Misrata exigía la renuncia de Hafter como jefe del Ejército Nacional Libio. A día de hoy, y según el propio Kobler, esa es una de las cláusulas cuya enmienda se negocia en el marco del nuevo diálogo nacional. La razón, apuntan los expertos, quizá hay que buscarla en la ascendencia de Vladímir Putin y en la reciente aparición en escena de Donald Trump, dos líderes proclives al retorno del cesarismo en Oriente Medio. Una visión alejada de la que decía defender la Administración Obama, que comparte Arabia Saudí -motor de los movimientos contrarrevolucionarios que sobrevuelan el mundo árabe desde el estallido de las primaveras de 2011- y que favorece la ascensión de hombres con perfil como el de Hafter, como ha ocurrido en Egipto. “Creo que Kobler es consciente de que ningún plan conseguirá su objetivo sin la complicidad de las milicias, pero es algo que no es correcto decir”, asegura el diplomático europeo. “No solo las que dominan Trípoli, también las que existen en zonas esenciales para la revolución, como Zintan, las del sur y las del este. Allí la mayoría son radicales a los que Hafter aún no ha derrotado” y que le sirven de excusa para sus planes, agrega. En la misma línea se pronuncian analistas como el austriaco Wolfgang Pusztar y el francés Arnaud Delalande para quienes la batalla del creciente petrolero “ha profundizado la brecha entre el este y el oeste. Si los combates se prolongan cerca de las terminales, la producción de petróleo puede volver a interrumpirse. Podría ser que la actual situación coloque a Libia al borde de una ruptura incontrolada”.

Hafter es ahora para muchos la pieza clave. Tanto en Washington como en Moscú, pero también en Roma, Londres, París y Bruselas -donde también se juega a dos barajas- se le considera la opción más fiable para frenar a los movimientos yihadistas, que como admitió recientemente ante el Senado estadounidense el general Thomas Waldhauser, jefe del Comando de Estados Unidos en África (AFRICOM), se está reagrupando y recuperando de su derrota en Sirte en las regiones desérticas del sur. Pero, ¿qué pasaría si se negara? ¿Si forzara la máquina diplomática para lograr el fin del embargo de armas dictado por la ONU en 2011 y apoderarse de todo? No resulta una pregunta baladí. En las últimas semanas el artero mariscal ha ofrecido pruebas de que no está abierto a renunciar a algunas de sus exigencias que en la actualidad son incompatibles con los anhelos de sus rivales e incluso de sus patronos, a los que ha llegado a desairar, como en el caso de Egipto, tras negarse a reunirse con Al Serraj. Según diplomáticos árabes, el jefe del gobierno de unidad esperó en vano casi cuatro horas en una sala proporcionada por el gobierno egipcio en El Cairo. “Una solución que incluya a Hafter es posible a largo plazo, pero Libia necesita un plan ya que haga que las cosas funcionen y evite una escalada de tensión”, advierte Mattia Toaldo, investigador en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Quizá, sugiere, es que Hafter no es tan poderoso como se piensa, ni Al Serraj el compañero adecuado ¿Partida nueva o guerra total?