Llevamos mucho tiempo metidos en ellas y, sin embargo, ni siquiera tenemos un concepto consensuado para definirlas. Guerra, conflicto armado, contienda, conflagración, cruzada, guerrilla, combate, terrorismo, insurgencia, pelea, lucha, enfrentamiento, refriega, ofensiva, hostilidades… Todo parece valer para reflejar un choque violento entre dos o más actores combatientes, siguiendo un plan de operaciones que habitualmente persigue un objetivo político y en el que se produce un determinado número de víctimas mortales (y en fijar esa cifra suele estar el punto de discrepancia entre las diferentes fuentes de referencia, de tal manera que para unos habría algo más de 30 conflictos violentos en el mundo y para otros más de 300).

Para complicar aún más el asunto hay quienes, impulsados por un permanente afán de inventar la pólvora y el mundo cada día, hablan ya de “nuevas guerras”, como si estuviésemos ante algo radicalmente distinto a lo que ya ocurría en la Guerra Fría. En realidad, en el terreno de la violencia organizada apenas hay nada nuevo bajo el sol, aunque sí es cierto que existen matices que van modulando un fenómeno que, desgraciadamente, no parece tener un fin próximo. Mientras debatimos si la guerra es un paréntesis entre dos etapas de paz o si sucede precisamente al contrario, en un intento por perfilar con cierta precisión los rasgos esenciales de esa violencia organizada en nuestros días, cabría considerar que:

La guerra es el fracaso de la política. Frente a la clásica idea del prusiano Carl von Clausewitz −que veía la guerra como la continuación de la política por otros medios−, debemos entender que el recurso a la violencia para conseguir un fin determinado es el reconocimiento de un fiasco diplomático y político. Son muchas las motivaciones que pueden impulsar a actores muy diversos a optar por comportamientos violentos, pero en la inmensa mayoría de los casos debemos suponer que no recurrirían a ella si existieran mecanismos adecuados de mediación y negociación que permitan resolver los conflictos por vías pacíficas. Una de las principales asignaturas pendientes desde la perspectiva de la construcción de la paz es modificar el dominante enfoque reactivo, que solo de manera selectiva se activa a posteriori para tratar de frenar un estallido violento, apostando por otro preventivo que ponga en juego recursos y capacidades suficientes para abortar ese proceso en sus primeras etapas.

La guerra no ha pasado de moda. Es cierto que entre los países desarrollados el recurso a las armas para dirimir sus diferencias es hoy más improbable que nunca, tanto porque un choque directo tendría unos efectos negativos que siempre superarían a los hipotéticos beneficios, como porque suelen estar dotados de muchos otros instrumentos (económicos, sobre todo) para vencer la resistencia de sus potenciales adversarios. A pesar de las excepciones que pueda haber, entre democracias la guerra es una opción indeseable, aunque solo sea por la enorme incertidumbre que tiene embarcarse en un proceso en el que confluyen tantas variables que escapan al control de quien decida embarcarse en esa desventura. Pero también ocurre lo mismo en el resto de los casos, lo que determina que hoy sean mucho más frecuentes los conflictos intraestatales que los interestatales. Son muchos, y no solamente los productores de armas, los que pueden estar interesados en promover un estallido generalizado de violencia; desde países vecinos deseosos de influir en asuntos internos, hasta diásporas dispuestas a financiar a su propia comunidad local frente a un poder al que se desea derribar, pasando por multinacionales interesadas en mantener un cierto nivel de inestabilidad que les permita actuar al margen de la ley en determinados territorios. Aunque sea verdad que en las guerras son muchos los que pierden, también son muchos los que ganan.

Pero para que ese estallido se produzca, más allá de cualquier intento de manipulación o instrumentalización de actores externos, es necesario que exista una realidad objetiva de discriminación y exclusión que lleve a un número considerable de personas a apostar por la violencia como único método para conseguir sus metas. En términos estadísticos es mucho más probable que eso se dé en contextos de profunda desigualdad −identificado como el factor belígero más potente− entre grupos que comparten un mismo territorio. De ahí se derive que el mejor antídoto para evitar que la violencia surja y aumente es procurar la reducción y eliminación de las brechas de desigualdad que hoy caracterizan a muchos Estados. Por desgracia, como nos recuerda la OCDE, actualmente se registra la mayor brecha de desigualdad a nivel mundial desde que existen datos al respecto.

La paz es mucho más que ausencia de violencia. No olvidemos que un régimen totalitario también puede imponer la paz reprimiendo por un tiempo cualquier crítica o demanda y que, igualmente, el vencedor de una guerra también puede momentáneamente aplastar de tal modo al vencido que este último no tenga capacidad alguna de hacerse oír. Pero no es esa la paz a la que debemos aspirar sino a aquella que permita satisfacer las necesidades básicas de todos los integrantes de una sociedad, garantizando la integración de todos sus componentes en las estructuras sociales, políticas y económicas existentes y con total garantía para desarrollar sus derechos.

La violencia se ha convertido en demasiados casos en un fin en sí misma. El esquema tradicional −que llevaba a entenderla como un instrumento al servicio de un fin, normalmente de tipo político− resulta inservible en la mayoría de los casos. Hoy, sobre todo cuando la violencia se prolonga en el tiempo, pasa a convertirse en un sistema de vida (en muchos casos, el único o el mejor) para muchos de los implicados en el conflicto. Ante la falta de un Estado que provea servicios básicos al conjunto de la población en todos los rincones del territorio nacional, que garantice la seguridad de sus ciudadanos (en lugar de convertirse muchas veces en el principal violador de sus derechos), no es infrecuente que sumarse a los violentos termine por transformarse en la opción preferida para asegurarse la satisfacción de las necesidades básicas para los combatientes y sus allegados, incapaces de encontrar una alternativa vital más provechosa. Esa realidad plantea un reto considerable a la hora de desactivar la violencia, puesto que no basta con la firma de un acuerdo de paz entre los líderes de los bandos combatientes, sino que es necesario promover programas de desarme, desmovilización y reintegración de todos los excombatientes para evitar la tentación de volver a las armas.

El monopolio estatal del uso de la fuerza está seriamente en cuestión. Y esto no viene producido por un mayor protagonismo de la ONU para situarse por encima de los Estados nacionales, en cumplimiento de su teórica función de gestor de los asuntos de paz y seguridad a nivel planetario, sino de una privatización de la seguridad y de una notoria fragmentación del campo de batalla. En el contexto neoliberal dominante −que entiende al Estado como parte del problema y al mercado como solución a todos los males− parece imparable el surgimiento de cuerpos privados de seguridad, que asumen tareas históricamente propias de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Al mismo tiempo proliferan grupos insurgentes, milicias, autodefensas, terroristas, guerrillas, criminales… capaces de traspasar las fronteras nacionales en no pocos caso; lo que hace aún más problemática la búsqueda de la paz al tener que atender a visiones e intereses muy variados. Especial mención merecen las eufemísticamente denominadas compañías privadas de seguridad (mercenarios, en lenguaje llano), interesados obviamente en que la inseguridad, la inestabilidad y la violencia se multipliquen, en la medida en que eso es precisamente lo que le permite obtener sustanciosos beneficios.

El cambio en los patrones de violencia ha convertido a la población civil en objetivo explícito de los violentos. De otro modo no puede explicarse el creciente número de víctimas mortales, refugiados y desplazados civiles que se producen en conflictos violentos en los que se utilizan armas cada vez más precisas y operativas en cualquier circunstancia climatológica. Esta pauta de comportamiento se repite cada vez con mayor frecuencia, tratando de crear condiciones que hagan insoportable la vida para la mayoría de la población que no comulgue con las intenciones de los violentos. No cabe hablar, en consecuencia, de daños colaterales −que producen sin querer daños a civiles−, sino de un recurso racional y planificado, bien para someter definitivamente a una población a los dictados del actor dominante o para eliminarla o expulsarla de sus lugares de residencia habitual, como resultado de un mero cálculo de coste-beneficio.

Las armas no explican por sí solas las guerras. Parece muy elemental, pero basta recordar cómo nos dice la leyenda que Caín mató a Abel para entender que más importante aún que la posesión de armas es la voluntad de matar la que explica tanta violencia. Dicho en otras palabras, tan necesario es trabajar en la reducción del actual arsenal de armas acumulado en el planeta y en la aplicación del Tratado de Comercio de Armas, como en el cambio de mentalidades que permita resolver los conflictos por métodos no violentos. Un elemento fundamental en este terreno, mirando a los principales productores de armas, es lograr una adecuada coherencia de políticas para evitar que lo que se pretende construir por una parte (pleno respeto de los derechos humanos, promoción de valores democráticos e imperio de la ley) quede arruinado por una política comercial de venta de armas centrada exclusivamente en la obtención de beneficios a corto plazo.

No estamos en una nueva Guerra Fría. La extraña nostalgia de una época en la que todo se tendía a interpretar en términos de “buenos” y “malos” hace que algunos presenten la situación actual como una nueva confrontación global. Hoy no hay una confrontación entre dos aspirantes al liderazgo global, sino un hegemón (Estados Unidos), que se ve a sí mismo ante la oportunidad histórica de liderar el mundo en solitario; una Rusia que, tras recuperarse de 15 años de caída en el abismo, pretende volver a garantizar su área de influencia inmediata para preservar sus intereses como potencia regional; y una China que vuelve a ocupar el lugar natural de centralidad que corresponde a su tamaño. Eso, mientras en paralelo se siguen desarrollando los llamados “conflictos olvidados”, determina una considerable tensión internacional que, a buen seguro, se seguirá traduciendo en conflictos por interposición en diferentes lugares del planeta; pero sin que ninguno de los grandes tenga deseos de llegar a confrontaciones directas. Eso significa, desgraciadamente, más de lo mismo en el futuro previsible.

La guerra contra el terrorismo es un doble error. En primer lugar, el terrorismo no es un enemigo concreto que se pueda eliminar, sino una modalidad de acción violenta por la que muchos grupos optan en sus estrategias de oposición a quienes definen como enemigos. Además, como bien demuestran las experiencias militaristas en Afganistán o Irak, la guerra −el protagonismo de los medios militares− no es la vía adecuada para hacer frente a esa amenaza. Aun así, todo parece indicar, tras atentados como los de París y Bruselas, que se seguirá insistiendo en esa incorrecta respuesta.

La frivolización de la violencia es ya una realidad incontestable. Desde hace tiempo se viene hablando de supuestas “guerras limpias” en las que, gracias a los avances tecnológicos aplicados al terreno militar, algunos creen que se podrían lograr los objetivos perseguidos sin causar bajas humanas. La realidad esconde que, cuando así se habla, se está pensando más bien en evitar las bajas propias, sin demasiada (o ninguna) preocupación por los costes humanos y materiales que se puedan producir en entre las filas enemigas (sean combatientes o población civil indefensa). Es evidente, en términos muy crudos, que hay una diferencia sustancial entre matar a alguien cara a cara a hacerlo sirviéndose de nuevas tecnologías que permiten hacerlo a mucha distancia (drones, misiles, cazas…). Esa imparable tendencia tiene, entre otros, el efecto de aligerar la carga a la hora de tomar la decisión de eliminar a seres humanos que aparecen asépticamente en una pantalla.

La frivolización de la violencia es ya una realidad incontestable. Desde hace tiempo se viene hablando de supuestas “guerras limpias” en las que, gracias a los avances tecnológicos aplicados al terreno militar, algunos creen que se podrían lograr los objetivos perseguidos sin causar bajas humanas. La realidad esconde que, cuando así se habla, se está pensando más bien en evitar las bajas propias, sin demasiada (o ninguna) preocupación por los costes humanos y materiales que se puedan producir en entre las filas enemigas (sean combatientes o población civil indefensa). Es evidente, en términos muy crudos, que hay una diferencia sustancial entre matar a alguien cara a cara a hacerlo sirviéndose de nuevas tecnologías que permiten hacerlo a mucha distancia (drones, misiles, cazas…). Esa imparable tendencia tiene, entre otros, el efecto de aligerar la carga a la hora de tomar la decisión de eliminar a seres humanos que aparecen asépticamente en una pantalla.

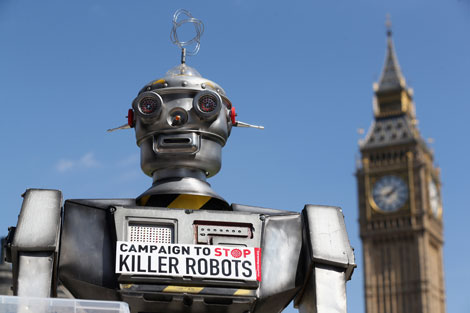

El problema que plantean los llamados “killer robots” o “laws” (lethal autonomous weapons systems) −que los expertos prevén que estarán operativos en muy pocos años− suponen un reto de múltiples dimensiones. Por un lado, tiene implicaciones morales, en la medida en que su empleo supone traspasar a una maquina la decisión de matar. Pero también legales, ante las enormes dudas sobre la capacidad que tengan esos sistemas autónomos para discriminar objetivos, ser proporcionales en la respuesta a una amenaza o tomar en consideración los matices que siempre implican las reglas del derecho internacional humanitario. Aunque los esfuerzos de científicos y defensores de los derechos humanos por impulsar campañas que exigen abortar ese inquietante proceso no se han hecho esperar, a la luz de tantos ejemplos anteriores es inevitable pronosticar que nada impedirá que llegue a materializarse lo que la tecnología ya permite.

En resumen, pobre ONU −que no logra convertirse, por falta de voluntad política de sus 193 Estados miembros en el actor que necesitamos para frenar la violencia y construir la paz− y pobres de muchos de nosotros −convertidos ya en las principales víctimas de una violencia que no cesa.