¿Quiere China suplantar a Estados Unidos en el liderazgo global? ¿Busca la hegemonía? ¿Pretende exportar su modelo político? ¿Conducirá la tensión actual a una reedición de la guerra fría esta vez protagonizada por Washington y Pekín? Son las preguntas del momento en un sistema internacional en proceso de ajuste profundo.

De entrada, dos cosas son evidentes. Primero, que China ha acelerado el proceso de transición de su condición de potencia económica y comercial hacia una mayor influencia política y una mayor implicación en los asuntos globales. Además, nos ha hecho saber que gestionará ese proceso atendiendo a visiones y posiciones propias, lo cual interpretamos habitualmente como un “endurecimiento antioccidental” de la posición internacional de Pekín. Segundo, que el orden internacional de posguerra necesita ser repensado en virtud de los importantes cambios gestados en los últimos cuarenta años. Esto no quiere decir que haya que tirarlo todo por la borda; de hecho, la propia China insiste en preservar a toda costa los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas aunque, a renglón seguido, aboga por la reforma del sistema de gobernanza global. ¿Se trata de una convicción firme o solo de ganar tiempo para en cuanto pueda ir más allá de lo que se dice? En verdad, es difícil establecer previsiones a futuro si partimos de que la gran ruptura histórica gestada en el país en las últimas décadas no deviene de la reforma que desmanteló el maoísmo sino de la apertura al mundo exterior, un proceso irreversible y que se fundamenta en la convicción profunda de las elites chinas de que la causa esencial de su decadencia histórica no fue otra que el aislamiento.

El núcleo radical e inspirador de la diplomacia china en la fase actual es la idea de la “revitalización”. Esta tiene, lógicamente, una dimensión interna que apunta a la culminación de la modernización, con el reto tecnológico como principal exponente. Y también una dimensión exterior, que apunta a la vertebración de un sinocentrismo interdependiente como signo de identidad. Ambos ejes están íntimamente ligados. La modernización, por más que se recurra ahora a la “doble circulación” como subterfugio interno para compensar la inestabilidad e incertidumbre internacionales, es inseparable del engarce de la economía china con la global, una dinámica irrenunciable hasta el punto de asumir el liderazgo en la defensa de la globalización. Por otra parte, la culminación con éxito de ese proceso debe proveer a China de las capacidades indispensables para ejercer en mayor medida la “diplomacia de gran país con peculiaridades propias” que reclama el liderazgo xiísta.

Por tanto, la posibilidad de que el país pueda desempeñar un papel activo en la sociedad internacional del siglo XXI va a depender de la positiva resolución de sus retos internos. Y no son pocos, tantos que es muy aventurado asegurar que todo irá a pedir de boca. Y también de la holgura con que afronte los desafíos globales, claramente ascendentes, donde puede haber compromisos (cambio climático) pero también disensiones profundas (sistémicas). Estas circunstancias explican que la seguridad y la estabilidad sean de la máxima importancia para las autoridades chinas, pues ahí radican las claves para preservar eficazmente sus intereses fundamentales (salvaguarda de su sistema político, su modelo de desarrollo, la integridad territorial y la soberanía nacional).

Visibilizar una alternativa al orden occidental

El proceso de tránsito de la condición de China como una potencia regional a otra mundial se inició en el denguismo tardío, con Hu Jintao (2002-2012), bajo la premisa de que el país se encuentra en un importante periodo coyuntural estratégico. En ese marco, la relación del gigante asiático y el mundo ha experimentado cambios de importante calado pero el desarrollo económico sigue siendo la “tarea central”. Es su elevación constante lo que ha permitido a China el incremento del derecho a opinar y actuar en la comunidad internacional, dejando atrás la modestia auspiciada por Deng Xiaoping, reflejo de una debilidad hoy disipada en gran medida.

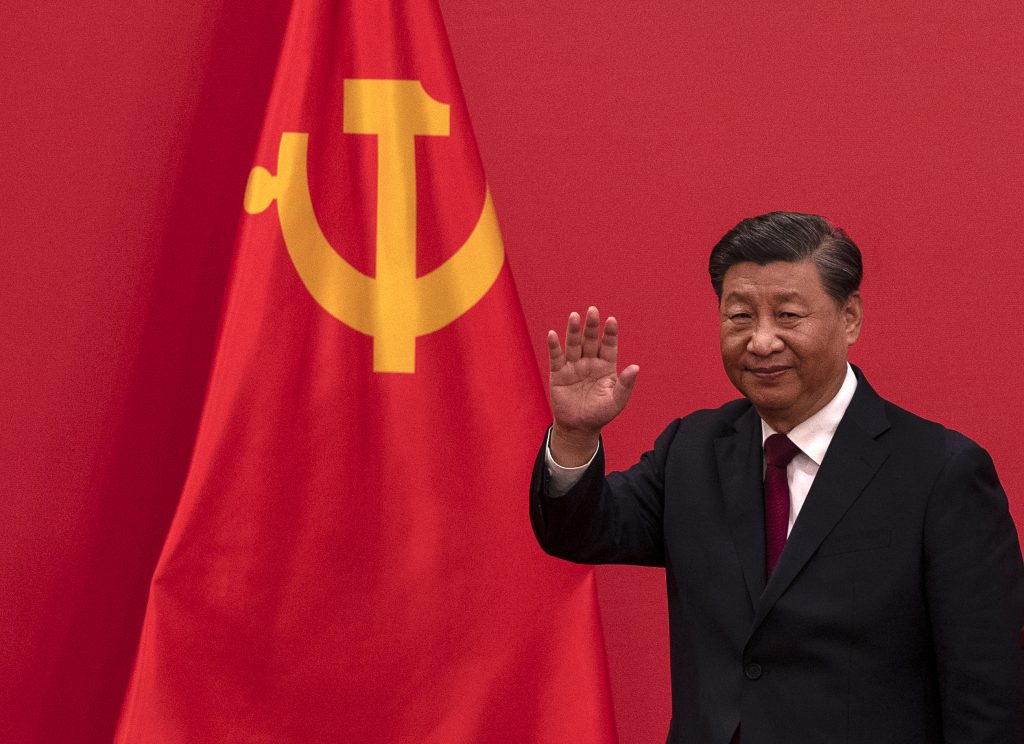

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, ese proceso se ha acelerado. A las alianzas estratégicas de diverso nivel y asociaciones de cooperación establecidas con múltiples países, ha sumado la institucionalización y dinamización de foros regionales (de Europa a África, América Latina, Países Árabes, ASEAN). Proyectos como la revitalización de las rutas de la Seda, terrestre y marítima, o la consolidación de mecanismos como la Organización de Cooperación de Shanghái o los BRICS le han provisto de plataformas que a modo de trampolín proyectan su influencia por doquier. Ello se ha arropado con la formulación complementaria de propuestas políticas que establecen una vía paralela al orden existente. Es el caso de la Iniciativa de Desarrollo Global, de la Iniciativa de Seguridad Global o de la Iniciativa de Civilización Global, que van sumando adhesiones muy especialmente entre los países del sur global. Esa red pretende dar forma institucional a su concepto estrella, la comunidad de destino de la humanidad, cuyo eje sería el alineamiento de las estrategias de desarrollo, que el imaginario ideológico chino sigue situando como el principal baluarte de la seguridad y la paz.

Toda esta narrativa, que a simple vista podríamos descalificar como mera palabra hueca, se sustenta, sin embargo, en una financiación que, a pesar de sus altibajos, por el momento no parece tener rival. Desde sus propias estructuras financieras de la banca oficial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras o el Nuevo Banco de Desarrollo (cuya rectoría ha asumido recientemente la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff), Pekín amplifica notoriamente su audiencia. Mientras tanto, la capacidad de alternativa expresada en fórmulas como la B3W (Build Back Better World) promovida por el G7 muestra sus enormes limitaciones para contrarrestar el incremento de la influencia china, minando la credibilidad liberal.

Con seguridad, un frente inmediato en el que podemos esperar algún que otro salto significativo a corto plazo es el de la internacionalización de la moneda china. Hablando en el Foro de Boao del pasado marzo, Zhu Min, ex número dos retirado del FMI, enfatizó que el aumento en el número de actores económicos que aceptan usar la divisa china pronostica que podría en el futuro convertirse en una moneda de reserva mundial de la misma manera que el dólar. En esos días, siguiendo los pasos de Rusia, Irán y Arabia Saudí, Brasil, miembro de los BRICS, decidió autorizar el pago de sus exportaciones en yuanes chinos.

La yuxtaposición de un multilateralismo con sello propio, las dinámicas económicas, comerciales, energéticas y ahora financieras puede no solo expandir sino también anudar con mayor ímpetu una influencia que hasta ahora podríamos calificar de acupuntural. En este marco, las cuestiones de competencia estratégica pueden ser de importancia secundaria para muchos países que se enfrentan a auténticas y gigantescas deficiencias en materias en las que China puede representar una opción mejor. Por la misma razón, sería exagerado pensar que de ese pragmatismo se puede derivar una mayor inclinación a abrazar un hipotético liderazgo mundial de Pekín o una preferencia sistémica por uno u otro orden.

Equilibrar el poder global

Al ser China la potencia con la mayor capacidad para afectar la primacía de EE UU en el orden global, esta irrupción de Pekín afecta cada vez más al equilibrio de poder, planteando retos importantes a otros Estados y a las organizaciones internacionales, erosionando con su alternativa el predominio ideológico liberal. Por otra parte, su papel en la gestión de los desafíos globales le confiere motu proprio una relevancia singular.

Un primer objetivo de la política exterior china consiste en cambiar la correlación de las fuerzas internacionales y equilibrar la influencia geoestratégica estadounidense en áreas clave. Un ejemplo reciente lo apreciamos en Oriente Medio, con la mediación activa en la reanudación de los contactos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudita. Ha acontecido en una región de clara preeminencia de Washington y donde a China apenas se le percibía como un actor geopolítico relevante, a pesar de que la región ha ido ganando importancia para su diplomacia implicándose no solo en el tráfico energético y comercial sino también en asuntos de seguridad. Todo ello puede ser bien indicativo de la expansión de los objetivos estratégicos chinos.

Pero es probablemente en Asia donde esa pugna manifestará en los próximos años una mayor enjundia. A las tensiones derivadas del problema de Taiwán o las disputas territoriales en los mares cercanos, con India, etcétera, es aquí donde se manifiesta ya con mayor virulencia la competencia sino-estadounidense. Desde la ruta de la seda al RCEP (Asociación Económica Integral Regional), la suma de estrategias tiene una premisa mayor: el alejamiento de EE UU y la afirmación de una posición china dominante, de lo comercial a lo estratégico. Las resistencias también toman forma, desde el QUAD al AUKUS, así como el IPEF (Marco Económico para el Indo-Pacífico).

Esta vía china implica una decidida apuesta por la promoción de instituciones multilaterales afines, con potencialidad suficiente para abrir paso a un equilibrio institucional global que se complementaría con una diplomacia bilateral activa huyendo de alianzas o bloques, ni mucho menos militares, volcada en el cultivo de lazos que escenifiquen su influencia y, por tanto, instando el debilitamiento progresivo o alejamiento de la órbita estadounidense. De esta manera, limitaría de facto las posibilidades de actuación de Washington, muy reforzadas tras el fin de la Guerra Fría.

Lo que Pekín pretende, al menos por ahora, es limitar la influencia de EE UU en el mundo y poner sobre la mesa un enfoque alternativo (las “soluciones chinas”) que sirva de contrapeso a su poder apadrinando nuevas concepciones de seguridad y desarrollo. ¿Cabe imaginar que este trayecto se complemente más pronto que tarde con el recurso a activos duros como el incremento sustancial de sus capacidades militares, de sus relaciones en materia de defensa con determinados socios, la proliferación de bases militares en el extranjero –por ahora solo en Yibuti– o incluso la cristalización en bloques que certifique una hipotética aspiración hegemónica?

Los antecedentes ideológicos y culturales de la China actual no avalan a primera vista esta hipótesis. Se diría que la vocación antihegemónica del PCCh es prácticamente fundacional, labrada en su disputa con el liderazgo soviético. Tampoco el mesianismo sistémico representa hoy un marchamo ideológico reconocible. En el plano civilizatorio, la tradición sinocentrista apunta a un modelo de coexistencia con otras comunidades, incluida la transatlántico-liberal como tal, en cuyo entorno podría proliferar una versión actualizada de los “países tributarios”.

En este contexto, si bien Pekín no quiere sustituir a Washington si ansía cada vez más estar a su altura como primer paso para articular un orden multipolar, mucho más ventajoso para sus intereses. Lo que China anhela es equilibrar el poder hegemónico optando para ello por implementar una política cautelosa que evite la confrontación abierta. Ese equilibrio suave subordina la estrategia a mecanismos que preferentemente excluyen el poder militar, en buena medida tomando nota de que esa opción fue en parte responsable del colapso soviético que a toda costa trata de esquivar, pero también con la aspiración de moderar la reacción discursiva estadounidense (desde el desacoplamiento económico a la alianza de valores) y el riesgo de recidiva en una nueva guerra fría que no le permita escapar a la lógica de bloques.